「借地権を譲渡したいけど地主が認めてくれない」

「借地上の建物を増改築したいけど地主が許可をしない」

こんな時は、借地非訟を検討せざるを得ないかもしれません。

万が一借地非訟にせざるを得なくなってしまった場合、期間や費用がどの位かかるか

底地専門買取業者の社長が解説いたします。

著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より日本全国の底地を専門的に買い取ってまいりました。

1億円程度であれば、最短2日で現金決済可能で、東京、神奈川、千葉、埼玉、京都、大阪、兵庫、愛知は特に多く買取実績がございます。

他社で断られた底地も積極的に買い取っておりますので、お悩みの底地がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

1.借地非訟にはどんな種類がある?

1-1.借地非訟は6種類あります

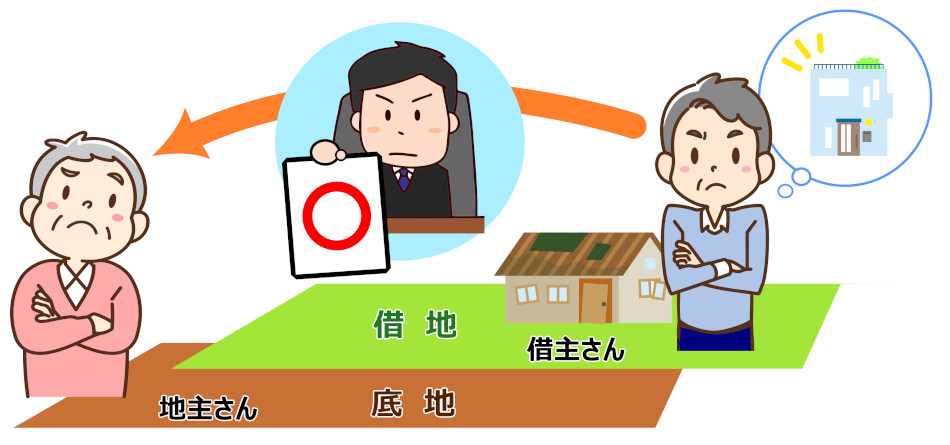

借地権が設定されている土地について、地主と借主との間でトラブルになりやすい類型について借地借家法では借地非訟という裁判所を利用した紛争解決手続きが用意されています。

「裁判と何が違うの」と思うかもしれませんが、裁判になる前に穏便かつ簡素な形で解決する制度で、主に地主が建物の増改築、再築、譲渡などを承諾しない場合に、地主の承諾の代わりに裁判所が許可する制度です。

また、借地非訟は非公開であることや、裁判では不動産鑑定をする場合、40~50万円ほどの費用負担がありますが、借地非訟では鑑定費用は国が負担するため不要です。

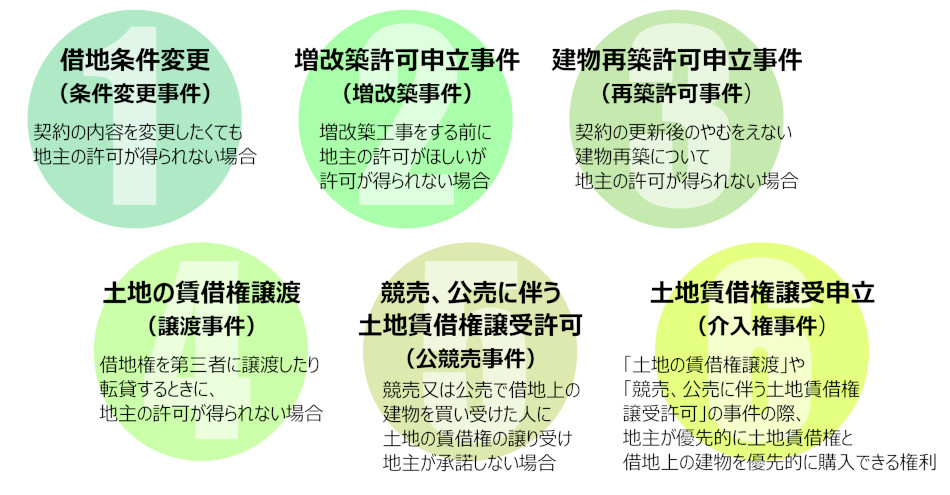

借地借家法が定める借地非訟は6種類

- 「借地条件の変更」

- 「増改築の許可」

- 「借地契約更新後の再建築許可」

- 「土地賃借権の譲渡または転貸に対する許可」

- 「建物競売後における土地賃借権の譲渡または転貸の許可」

- 「借地権設定者(地主)の建物と土地賃借権の譲り受け申し立て」

が法律で規定されています。

6種類の借地非訟の詳しい内容については、下記の記事でご紹介しておりますが、『借地権設定者(地主)の建物と土地賃借権の譲り受け申し立て(介入権)』以外は、借地人が申し立てることになります。

また、上記の6種類以外の地主と借地人との間の争い(例:借地借家法13条、14条の建物買取請求など)に関しては、通常の裁判となります。

1-2.借地非訟の中で多い事件

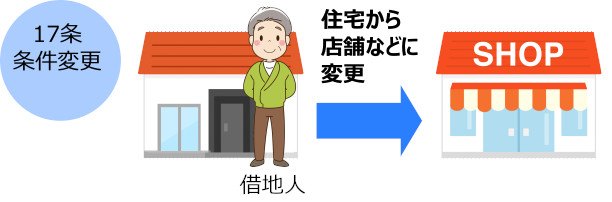

借地非訟の中でも利用される機会が多いのは、借地借家法第17条に定める「借地条件の変更」や借地借家法第19条に定める「土地賃借権の譲渡または転貸に対する許可」にまつわるものです。

これは借地の条件変更(例えば住宅を店舗として利用する等)や、借地権の譲渡を地主が承諾しない場合、地主の承諾に代わる許可を裁判所に求める事が出来るものです。

借地非訟を起こすときは、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所に申立人が申し立てを提出する事で行います。その際、代理人に依頼する場合は弁護士に限られます。

建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。

引用:借地借家法17条1項

借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。

引用:借地借家法19条1項

2.借地非訟の手続きの流れ

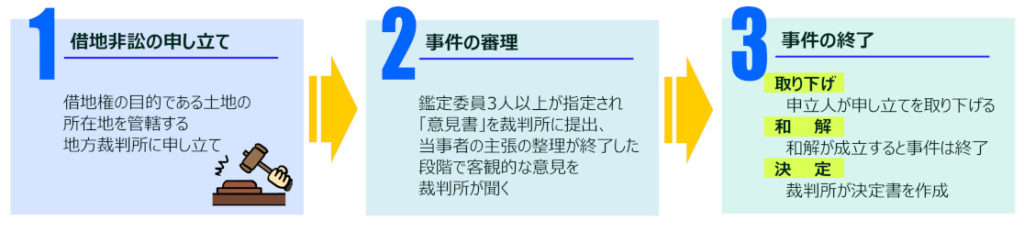

2-1.借地非訟の申し立て

借地非訟の申し立て手続き

- 借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てします。(代理人を立てる場合は弁護士に限る)書式例はこちら

- 申立書の提出時には以下の書面が必要です。

・申立書「正本1通」「副本(相手方の人数分)」

・資格証明書原本〔申立人・相手方が法人の場合〕

・委任状〔弁護士に委任する場合〕

・土地固定資産税評価証明原本

・建物固定資産税評価証明原本

・対象地の住宅地図

・賃貸借契約書等の証拠 - 申し立てが受理されると受付票が交付されます。

- 申し立て費用は収入印紙で納付します。相手方に書類を送付するための郵便切手も予め納付します。

借地非訟の申し立ての費用

- 借地非訟の申し立てには申し立て手数料の納付が必要です。

- 申し立て手数料は借地権が設定された土地の固定資産税評価額に1/2を乗じた金額を基準として得られた額が基準となります。

- 目的物の価格は以下の計算にて算出し、目的物の価格と手数料の目安はその下の表のとおりです。

〇増改築許可申立事件の申立ての場合

固定資産評価額÷10×3÷2

〇増改築許可申立事件以外の申立ての場合

固定資産評価額÷2

| 目的物の価格 | 手数料 |

| 500万円 | 12000円 |

| 1000万円 | 20000円 |

| 1500万円 | 26000円 |

| 2000万円 | 32000円 |

| 2500万円 | 38000円 |

| 3000万円 | 44000円 |

| 3500万円 | 50000円 |

| 4000万円 | 56000円 |

| 4500万円 | 62000円 |

| 5000万円 | 68000円 |

| 5500万円 | 74000円 |

| 6000万円 | 80000円 |

| 6500万円 | 86000円 |

| 7000万円 | 92000円 |

| 7500万円 | 98000円 |

| 8000万円 | 104000円 |

| 8500万円 | 110000円 |

| 9000万円 | 116000円 |

| 9500万円 | 122000円 |

2-2.借地非訟事件の審理

- 裁判所は申し立てを受け、必要書類を点検したうえで、1か月から1か月半後の日を第一回審問期日として通知します。

- 借地非訟事件では裁判と同じく、申立書,答弁書だけでなく,必要に応じて,準備書面,証拠資料なども提出します。提出された書面は,他方の当事者に送付されます。

- 鑑定評価委員会制度といって借地人や地主に命じる建物及び土地賃借権の適正な対価等がどれくらいかを裁判所が適切に判断するために、借地に関する知識を有する鑑定委員3人以上を指定し、当事者の主張の整理が終了した段階で客観的な意見を裁判所が聞きます。

- 裁判所は、審問期日で鑑定委員会が現地を調査する日時(約1か月程度)を指定します。鑑定委員会から「意見書」が裁判所に提出されるまでの間は原則として審問期日は開かれません。

- 鑑定委員は現地調査を収集し、意見書を裁判所に提出します。また、当事者は意見書が提出されてから1か月程度で行われる審問期日の際に当事者は意見を述べる事が出来、当事者の主張が終了したところで決定します。

- 借地と底地は、継続的な信頼関係が必要なため、裁判所は手続を終了するまでの間に、適宜、当事者に和解による解決を勧めることがあります。

2-3.借地非訟事件の終了

- 事件の終了は「取り下げ」「和解」「決定」によって終了します。

- 「取り下げ」については、申立人は相手方の同意なくいつでも申し立てを取り下げ出来ます。

- 「和解」は成立すると事件は終了し、和解調書を書記官が記載します。和解調書は終局決定と同一の効力があります。

- 「決定」については裁判所が決定書を作成して行われ、不服がある場合、決定書の送達を受けた日から2週間以内に抗告出来ます。

- 「抗告」に対する裁判は高等裁判所が担当します。

3.借地非訟の期間、弁護士費用

3-1.借地非訟の期間

借地非訟をするのに気になるのは、時間と費用だと思いますが、期間は半年から1年が一般的ですが、借地非訟で決着がつかない場合には裁判になる為、更なる長期化が予想されます。

3-2.借地非訟にかかる弁護士費用

借地非訟は厳密にいうと裁判とは異なる手続きですが、法律をめぐる専門的知見を必要とするため、弁護士に代理人に就任してもらって手続きを進めるというのが一般的です。

弁護士費用は着手金と報酬金があるわけです。着手金と報酬金からなる弁護士費用は平成16年まで基準が定められていましたが、その後は自由化されているので、実際には事務所によって異なるのが現在の状況です。

ただ、現在でも弁護士報酬基準が参考となっており、報酬基準を参考にすると訴訟事件における着手金と報酬金は以下の通りです。

| 弁護士報酬の額 | 着手金 | 報酬金 |

| 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 | 8% | 16% |

| 事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |

| 事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |

| 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |

ちなみにこの経済的利益の額という解釈も弁護士によって違う為(例えば1000万円の請求を相手にして、落としどころを500万円と考えている場合、着手金の経済的利益の額が1000万円×5%+9万円とするか、500万円×5%+9万円とするかが弁護士によって違う)きちんと確認しましょう。

4.底地・借地・借地非訟で困ったらウルホーム

借地の譲渡承諾や条件変更は話し合いで解決することがベストです。

出来る限り不要なトラブルは避け、円満に解決するようにしましょう。

また、トラブルを抱えていて、いっそのこと売却してしまいたいと思われることもあるかと思います。

そんな時は、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングにご相談頂けましたら、トラブルのある底地でも現状のままお買取りさせていただくことも可能です。

東京、神奈川の底地買取業者としては、2005年の創業と歴史のある方の会社になりまして、買い取り実績も豊富にございますので、お困りの底地・借地がございましたら、こちらからお気軽にご連絡くださいませ。