市街化調整区域内の不動産を購入・相続したけど「好きなように賃貸して良いの?」

調整区域内の建物を貸していたけど「賃貸借契約が終了したから他の用途に変更出来る?」

調整区域の不動産を取得した方から、このようなご相談を頂くことが良くあります。

そこで今回、市街化調整区域内の建物を賃貸しても良い時、ダメなときについて、調整区域専門の買取業者であるドリームプランニングの代表が解説いたします。

著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より市街化調整区域の買取会社として日本全国の調整区域の買取をしてまいりました。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、5000万円位までの不動産であれば最短2日で買取りさせていただくことも可能です。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

1.市街化調整区域内の賃貸は場合によって可能

- 1-1.市街化調整区域内での建築は規制されている

- 1ー2.調整区域内の建物を賃貸できるかは建てられた時期による

- 1-3.調整区域内で賃貸可能でも、用途変更する場合許可が必要

- 1-4.調整区域内の建物の用途変更で困ったら?

1-1.市街化調整区域内での建築は規制されている

住宅の建築と街の環境の整備には密接な関係があり、街の環境整備については、法律で規制されております。

これは、無秩序な建物建築を容認すると、「地域一体の居住性能の低下や、公衆衛生環境や交通基盤などに重大を影響を与える可能性」があるからです。

簡単に言いますと「誰もが好き勝手な場所に建物を建てたら、インフラ整備も出来ないし、計画的なまちづくりが出来ないから、法律でまちづくりの決まりをつくっている」のです。

その街づくりの決まりが「都市計画法」です。

この法律で市街化を誘致する「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に分けられており「市街化調整区域」では原則として新たな建物の建築や賃貸は規制されてきました。

余談ですが、都市計画法に基づく線引が実施されているのは、首都圏や地方主要都市などがほとんどです。

1-2.調整区域内で賃貸できるかは建てられた時期による

「市街化調整区域内の建物を取得して賃貸して良いか?」というご相談を受ける事が良くあります。

市街化区域内であれば、自分の建物を当然のように賃貸しても問題ありません。

しかし、調整区域内の場合「建てられた年と、誰に許可したかによって賃貸できないこともある」ため注意が必要です。

「市街化調整区域の建物を賃貸出来る場合」と「賃貸出来ない場合」は、以下の通りです。

1-2-1.市街化調整区域内で建物を賃貸出来る場合・できない場合

〇調整区域内で建物を賃貸出来る場合

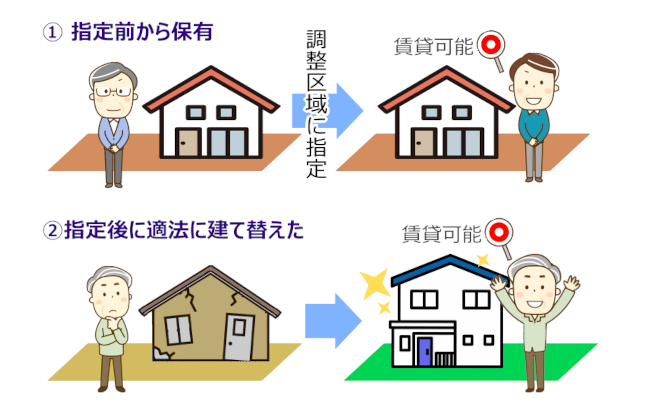

①「居住用建物を市街化調整区域に指定される前から保有していて、市街化調整区域指定後そのまま居住用として賃貸する場合」

②「居住用建物を調整区域に指定されたあとに適法に建て替えた場合で、同じく居住用として賃貸するとき」

これらの場合は基本的に「市街化調整区域内の建物を賃貸しても特に問題はありません」

(※一部の地方自治体では、都市計画法の解釈が異なり禁止されていることもあります)

〇調整区域内で建物を賃貸出来ない場合

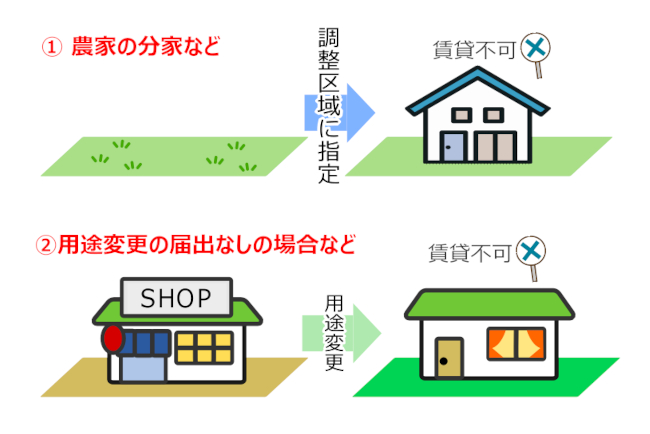

①「調整区域に指定されたあとに『農家の分家』や『土地を所有していた者の建築の特例』によって建物を建て替えた場合」

②「市街化調整区域内の建物の用途変更を行い、適法に届出を行わなかった場合」

これらの場合、都市計画法に違反の可能性があります。

ちょっと難しいのですが①の場合「特定の人のみ使用できるよう建築許可を受けたものなので、居住用であっても賃貸してはいけない」というものです。

それぞれのケースについて見ていきましょう。

1-2-2.農家住宅や分家住宅は売買・賃貸が出来ない

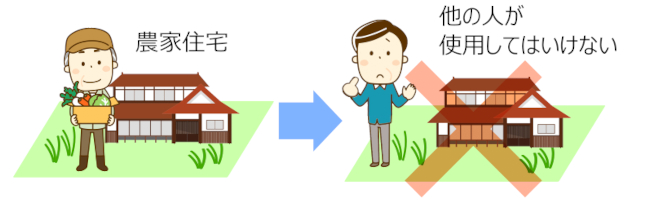

市街地調整区域で賃貸出来ないものとしてよくあるのが、農家の分家として家を特例で建てたパターンです。

これは、農家の分家である人に対して特別に許可して建てた建物なので、他の人が住むために賃貸や売買をしてはいけないというものです。(「属人的許可」と言います)

本来は市街化調整区域は建物が建てられないエリアにも関わらず、農家の分家の場合、農業に携わることもあるので「特別に建てても大丈夫ですよと許可したもの」です。

そのため、他の人がそこに住むのはダメですよねという話になってしまうのです。

昭和45年以降に建てられた建物は、調整区域指定後に建築された可能性があります。

建築時に特定の人物だけが利用できる申請がされていないか、確認しましょう。

1-2-3.建物の用途変更を行い、適法に届出を行わなかった時も、売買・賃貸不可

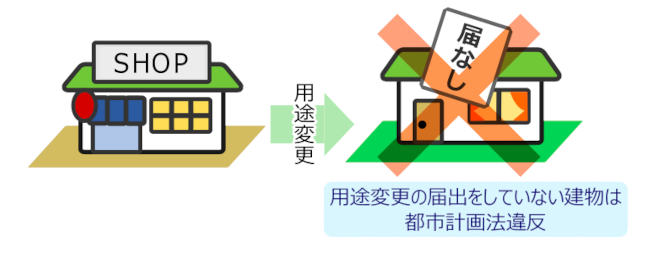

調整区域内で賃貸できない場合で、上記②については、例えば居住用として適法に建て建物であっても

他の用途(例えばコンビニや販売所)など、許可なく建てたときと違う目的で使ってはいけないというものです。

都市計画法では、許可を受けた目的以外で建物を使用すると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性」もあるので気をつけましょう。

自治体によって都市計画法の解釈が異なり、一部自治体で市街化調整区域内の賃貸を例外なく禁止していることもあります。

1-3.調整区域内で賃貸可能でも、用途変更する場合許可が必要

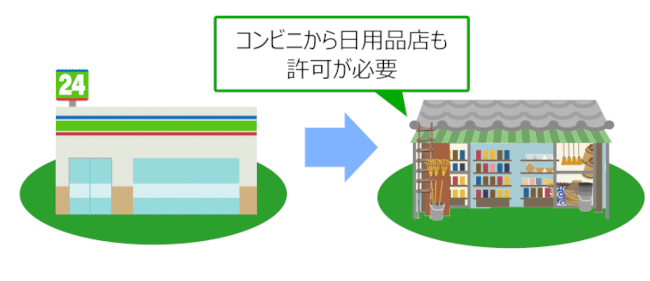

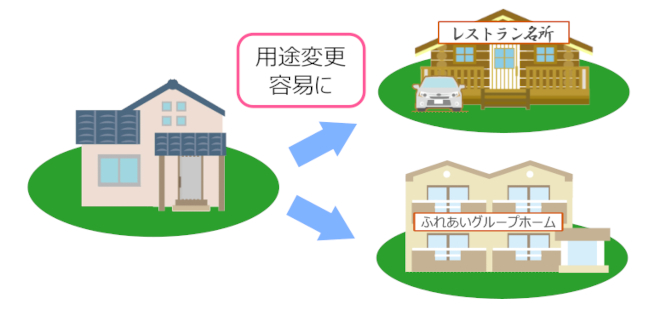

特定の人物のみの利用が許された建物でなくとも、建築したときの用途と異なる場合、都市計画法による用途変更(建築許可)が必要になります。

そもそも市街化調整区域では、都市計画法に基づく都市計画は定めないのが原則です。

そのため都市基盤や公共インフラの整備も積極的には実施されていません。

さらに、都道府県知事による開発許可も原則としてうけることができません。

市街化調整区域内では「調整区域に指定される前に建てられた建物」「建築時の使用目的に反しない場合」については賃貸可能です。

ただ、繰り返しで恐縮なのですが、居住用として建てた建物などを別の方法で利用する場合、「用途変更手続き」が必要になるので気を付けましょう。

そして、この用途変更の手続きについては条例や自治体の解釈で異なるのでかなり大変な手続きになります。

例えば「コンビニエンスストアとしての建築許可を取っていたものを日用品販売店に変える」「一戸建てを共同住宅として利用したりする」場合など許可が必要

1-4.市街化調整区域内の建物の用途変更で困ったら?

市街化調整区域内の建物の用途変更については「難易度が高く、専門的な知識と手続きが必要」になります。

専門知識を必要とする不動産の相談は、市街化調整区域を専門に取り扱っている不動産業者が多数登録しているウチカツ(UCIKATU)がお勧めです。

無料で専門家がお悩みのお答えいたしますので、こちらから相談くださいませ。

2.市街化調整区域内の用途変更許可が容易に

- 2-1.開発許可制度運用指針の変更

- 2-2.市街化調整区域内の一部用途変更の許可が容易に

- 2-3.依然として用途変更は難易度高

2-1.開発許可制度運用指針の変更

昨今、少子高齢化の進行によって、空き家の増加が問題になっております。

これは、もはや地方に限定されたものでなく、首都圏や大都市圏でも問題となりつつあります。

このような社会情勢の変化を踏まえて、2016年12月27日、国交省は「開発許可制度運用指針変更」を打ち出し『市街化調整区域における規制を一部緩和』しました。

どのような開発案件であれば認められるかは各地方自治体の判断にゆだねられております。

2-2.市街化調整区域内の一部用途変更の許可が容易に

この指針の変更が何かというと「従来の市街化調整区域における都市開発のありかたを緩める方向に政策を一部変更し用途変更の許可を得やすくした」というものです。

具体的には「観光客を誘致するために必要な宿泊や飲食の用途に供する施設を賃貸に出す場合」

「既存集落の維持の為に必要な賃貸住宅」についての用途変更の許可得やすくなりました。

後者で典型的なのは、既存集落の高齢者が利用するグループホームへの用途変更などです。

法改正により市街化調整区域内で用途変更を行い、賃貸をしやすくなりました。

2-3.依然として用途変更の難易度は高い

もっとも市街化調整区域の用途変更緩和するといっても「開発許可は原則認めない」という基本路線に変わりはありません。

それというのも賃貸などへの用途変更を認めるには、以下の要件を充足することが要求されているからです。

- 市町村の地域振興や観光振興などの計画に整合している

- 用途変更の対象となる建築物は(10年ほどの期間を目安に)相当期間適正に使用された

などの要件を充足することが要求されているからです。

この要件を充足しているからと言って簡単に認められるわけでもないので

調整区域の用途変更は難しいという事は念頭に置くようにしましょう。

少子高齢化で調整区域内で空き家が増えております。

国交省の方針は「古民家を地域創生に利用したい」という住民の要望に基づいて「市街化を促進しないという基本方針を残しつつ、地域再生に役立てるための許可はしよう」という形になっております。

市街化調整区域内での用途変更は、依然としてハードルが高いのには変わりはありません。

建物の賃貸は可能(※一部不可)ですが、用途変更を行う際は必ず許可を得るようにしましょう。

3.市街化調整区域では新規で賃貸住宅を建てれるの?

ここまで市街化調整区域に既に建っている建物を賃貸する場合について主に解説してまいりました。

しかし、新規でアパートなどを建築することも出来るのでしょうか?

結論から申し上げますと、場合によっては可能です。

ここでは、どういった場合に新規で賃貸住宅などを建てられるか見ていきましょう。

3-1.条例で指定する区域内での開発行為(法34条11号)

都市計画法の34条11号を簡単に言うと、市街地調整区域内で本来は建物が建てられないけれど、周辺に家も建っているから特別に建築を許可する事を言います。

34条11号の許可を得るための条件をもう少し詳しく説明すると、以下のようなものになります。

- 市街化区域に隣接している

- おおむね五十以上の建築物が連たんしている

- 条例で指定する土地の区域内において行う開発行為

11号による許可では、市長が条例で区域を指定して、指定された区域内では住宅や共同住宅を許可するものです。

市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの

都市計画法34条11号

3-1-1.34条11号許可(50戸連たん制度)の廃止

相模原市では令和5年1月1日以降、34条11号の区域指定による開発許可申請の申請が出来なくなるなど、廃止する自治体も増えています。

理由としては、以下の様な要因があります。

- 全国で進めているコンパクトシティの方針(立地適正化計画などにより、全国で都市機能を集約している)と相反する

- 郊外の低密度な開発が進む

- 市街化区域内の人口が減る

国土交通省でも平成29年2月に”都市計画基本問題小委員会”を設置し「条令を廃止したり、他の利用計画の代替案や、絞り込みを行うなどの必要がある」という提言がされてきました。

令和元年7月30日の中間とりまとめでも、都市計画法34条11号について「廃止や開発許容区域の限定、地区計画の活用など、コンパクトシティや開発許可制度の趣旨に則った運用に適正化」が必要であるという方策がとりまとめられました。

この制度の廃止や、区域の限定は政府の方針でもあるので、今は建築できるエリアでも、建築できなくなる可能性も大いにありそうですね。

3-1-2.50戸連たん制度が廃止された自治体

34条11号(50戸連たん)の制度は、今後廃止されることが多くなりそうですが、令和5年時点で廃止または、廃止を検討している自治体は以下の通りです。

- 青森県八戸市―廃止

- 神奈川県相模原市―廃止

- 和歌山県和歌山市―廃止

- 岡山県岡山市―令和6年4月に廃止する方向

- 岡山県倉敷市―廃止検討

3-1-3.災害ハザードエリアは開発許可は不可

なお、令和4年4月1日の都市計画法の改正で、34条11号の条例で、以下の様な災害ハザードエリアに建築が出来なくなりました。

つまり、50連たん制度が廃止されていない自治体でも、下記の様なハザードエリアでは建築が出来ないということです。

【災害レッドゾーン】

- 災害危険区域(建築基準法)

- 地すべり防止区域(地すべり等防止法)

- 急傾斜崩壊危険区域急(傾斜地法)

- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防災対策の推進に関する法律)

【災害イエローゾーン】

- 土砂災害警戒区域(水防法)

- 浸水想定区域(特定都市河川浸水被害対策法)

3-2.開発審査会の議を経た開発行為(法34条14号)

アパートなどの賃貸住宅を建築したい場合、もう一つが都市計画法34条14号に定義されている「開発審査会の議を経て行う開発行為」についても建築できます。

34条14号の許可については、各自治体ごとに市街地調整区域内でも建築できる許可基準を定めていて、それに該当すれば賃貸住宅でも建てられるというものです。

賃貸住宅の場合、基本的には市街地調整区域に指定される前から宅地として使われていれば、建築許可が下りる事がほとんどです。

前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

都市計画法34条14号

3-1-1.横浜市を事例にした34条14号の許可

例えば横浜の場合、34条14号の許可に基づき、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難な開発行為等を「開発審査会提案基準」という基準を作って許可をしています。

34条14号の許可ー横浜市開発審査会提案基準(一部抜粋)

- 農家の分家住宅(提案基準4号)

- 既存建築物の建て替え(提案基準6号)

- 特別養護老人ホーム(提案基準20号)

- 線引き前宅地(提案基準26号)

- 障害者グループホーム(提案基準29号)

- 医療施設(提案基準33号)

この中で横浜市の場合は、「既存建築物の建て替え」「線引き前宅地」に該当するものだけが共同住宅を建築できることになっています。

3-1-2.34条14号の許可で賃貸住宅が建てられる場合

都市計画法34条14号の許可により建てられる建築物は色々ありますが、横浜市以外でも賃貸住宅を建築できる用件は厳しく、「既存宅地」「線引き前宅地」「既存住宅の建て替え」に該当する場合であることがほとんどです。

それぞれどういう意味か見ていきましょう。

➤既存宅地とは

市街化調整区域に指定される前から「宅地」として利用されていた土地です。

➤線引き前宅地とは

平成12年の都市計画法改正で既存宅地制度が廃止され、それ以降の市街化調整区域として線引きされる以前に地目が宅地となっていたもの

「既存?線引き前」と言われてしまいそうですが、とにかく市街地調整区域に指定される前から、宅地として利用されていていれば、共同住宅が建てられると言えるでしょう。

➤既存建築物の建て替え

市街地調整区域に指定される前でも後でも、適法に建築された建物の場合、賃貸住宅として建て替え出来る事があります。

ただ、自治体によって要件が異なり、元々賃貸住宅で利用されていないと建築できないという事があります。

多くの自治体では「既存宅地」「線引き前宅地」であれば共同住宅を建築できますが、敷地面積の基準や、駐車場の基準、建蔽率、容積率は異なります。

4.市街化調整区域内の不動産で困ったら

市街化調整区域の不動産の賃貸は色々と手続きが難しいことが分かってきました。

しかし、市街化調整区域の不動産で困っても相談する人が居なくて困りませんか?

URUHOMEではこういったご相談を全国からいただいており、ウチカツという全国の不動産屋さんに無料で相談できるサービスを立ち上げました。

また、やはり賃貸は難しいという事で売却も考えている方もいらっしゃるかと思います。

そこで、市街化調整区域の不動産の事で困ったとき、売却するときにどのようにすればよいかご説明いたします。

4-1.市街化調整区域の不動産を売却するには

既存宅地でない場合、市街化調整区域内の不動産の賃貸が意外と難しいことを説明してまいりました。

そこで、いっそのこと売却したいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングが、市街化調整区域の不動産を積極的にお買取りさせていただいております。

2005年創業より、市街化調整区域など売却の難しい不動産のみに特化して買取りを行ってまいりました。

そのため、年間の取引件数も多く、調整区域の不動産売買に精通しております。

調整区域の不動産は、きちんとした手続きを踏まずに売買してしまうと法律違反となり、そもそもの売買が白紙解約になってしまうこともあります。

ですので、市街化調整区域で不動産の売却をお考えの際は、調整区域の不動産売買を専門としているドリームプランニングへご相談くださいませ。

4-2.市街化調整区域の不動産の相談をするには?

しかし、「売却というよりそもそも賃貸したいけど貸せるの?」「とりあえず匿名で相談だけしてみたい」という方にお勧めなのが「不動産SNSウチカツ」です。

こちらは、市街化調整区域の専門の不動産業者に無料かつ匿名で相談ができるサービスです。

そして、業界初の「不動産業者様も無料で利用できるマッチングシステム」という事で、全国の不動産業者が利用しているのが特徴です。

市街化調整区域の不動産でのお困りごとや、どのくらいの価格で売れるのかなど、市街化調整区域の不動産で困ったら、是非ご利用くださいませ。

登録料、利用料完全無料の不動産業者登録もお待ちしております。