崖地(がけち)の上と下に建物を建てる時、がけ条例と呼ばれる法的な制限がかかることがあります。

がけ条例とは何か?建築基準法との関係や自治体による違いなど、不動産取引のプロが徹底解説!

がけ条例について知りたい方や、崖地・傾斜地を売却したい方のお悩み解決に役立つでしょう。

【この記事は、こんなお悩み解決に役立ちます!】

- がけ条例について、詳しく知りたい方

- 崖を補強する擁壁についても知りたい方

- 崖地・傾斜地の不動産を売却したい方

著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、日本全国の崖・傾斜地や底地・借地などの特殊な不動産を専門的に買取りするため、多数の不動産トラブルの相談を受けておりました。

当サイトURUHOMEは、私達の蓄えてきたノウハウを不動産のお悩みを抱えていらっしゃる方々の問題解決に少しでもお役に立てればと思い、「ニッチな不動産のお悩み解決サイト」として立ち上げたものです。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

- がけ条例(がけ地条例)とは

- がけ条例の具体例

- がけ条例にかかる場合、擁壁の種類や費用は?

- がけ条例により許可がとれない擁壁は?

- 擁壁の耐用年数・メンテナンスは?

- がけ条例にかかる不動産を売却するには?

- がけ条例でお悩みなら、URUHOMEへご相談を

1.がけ条例(がけ地条例)とは

がけ条例(崖条例)とはその名の通り、崖地や傾斜地に建物を建てる際にかかる規制をまとめた条例です。

自治体によっては崖地(がけち)条例と呼ぶこともありますが、基本的には同じものを指しています。

- 1-1.がけ条例の根拠は建築基準法第19条4項

- 1-2.具体的な基準・数値は自治体のがけ条例で定めている

- 1-3.がけ条例はどこまで適用されるか、その範囲は

- 1-4.がけ条例の調べ方(ウチは対象?)

- 1-5.がけ条例の緩和条件

- 1-6.がけ条例に違反するとどうなる?

1-1.がけ条例の根拠は建築基準法第19条4項

がけ条例の根拠となっているのは建築基準法第19条4項。その条文を確認してみましょう。

建築基準法 第19条

1~3 略

4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。

これを読むと、がけ崩れなどの被害が懸念される場合は擁壁(ようへき)を設置するなど安全対策を講じる必要があると分かります。

……が、具体的な条件は何も書かれていません。一体「がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合」とは、どういうケースなのでしょうか。

また「擁壁の設置その他安全上適当な措置」も気になりますね。

1-2.具体的な基準・数値は自治体のがけ条例で定めている

実は建築基準法では、がけ地について定義していません。建築基準法で気にしているのは「がけ崩れを起こさないか」であって「がけ地とは何であるか」ではないからでしょう。

ちなみに、都市計画法施行規則ではがけ地についてこう定義しています。

都市計画法施行規則

第16条4項より抜粋

……地表面が水平面に対し三十度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。……

つまり「地面から30度超(30度は含まない)の傾斜があるやわらかい土地」ががけ地ということですね。高さは関係ありません。

それはそうと、肝心の「がけ崩れ等による被害を受けるおそれ」については、自治体ごとにがけ条例を定めて、具体的に運用することになります。

1-3.がけ条例はどこまで適用されるか、その範囲は

がけ条例はどこまで適用されるか、気になる方は少なくないでしょう。

厳密な範囲についてところはがけ条例=自治体ごとによって異なります。

が、基本的にはがけ地斜面の下端地点を中心に、がけ地高さ(H。がけ地の高低差=斜面下端から斜面上端までの垂直距離)の1.5~2倍の長さの範囲にがけ地条例が適用されるケースが多いです。

例えば、がけ地高さが2mだった場合、がけ地条例が適用される範囲は3~4mとなります(起点は自治体により異なる)。

概論として、感覚をつかんでおさえておきましょう。

1-4.がけ条例の調べ方(ウチは対象?)

我が家には、がけ条例が適用されるのか?気になる方も多いかと思います。

厳密な範囲を知るためには現地(がけ地)の正確な高さを測量が必要なので、すぐには判別できません。

ただし、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)などについてはあらかじめ測量してある≒ごく簡単な標高が判明しているケースがあります。

当社のある横浜市では、レッドゾーンにおける崖地の高低測量に類するものが治水事務所に備え付けられており、行政に開示請求をすれば閲覧する事が可能です。

基本的に、ある程度の高低差がある場所に近接している土地は、大なり小なりがけ条例と無縁ではないと考えておきましょう。

1-5.がけ条例の緩和条件

自治体によって異なるものの、一定の条件を満たした場合にはがけ条例の適用が緩和されることがあります。

地質などによって緩和されるなどがあり、具体的な条件については割愛しますが、がけ条例の範囲内で開発行為や建築行為を行うときは、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。

1-6.がけ条例に違反するとどうなる?

これまた自治体によってケースバイケースですが、がけ条例に違反したらただちに刑罰が科されるというものではありません。

既存の建築物に関しては、がけ条例の適用を受けませんが、建築確認が必要となる新築や、改築についてはがけ条例を遵守したうえで建築物を建築しなければなりません。

例えば横浜市では横浜市建築基準条例第3条(崖)に違反した場合、違反した建築物等の設計者・工事施工者・建築主などが50万円以下の罰金に処される可能性があります(第58条)。

横浜市建築基準条例

第58条 第3条~(中略)~までの規定に違反した場合~(中略)~500,000円以下の罰金に処する。

※一部抜粋

2.がけ条例の具体例

さて、がけ条例について大まかに解説してきたものの、これだけだと結局「自治体で確認してください」と言っているのとほとんど変わりません。

それだけではわざわざ本記事を読んでいただく意味がないため、こちらで各地のがけ条例を解説していきましょう。

今回はドリームプランニング本社のある神奈川県各自治体を中心に、東京都・千葉県についてもふれていきます。

- 2-1.神奈川県のがけ条例(神奈川県建築基準条例 第3条)

- 2-2.横浜市のがけ条例(横浜市建築基準条例 第3条)

- 2-3.川崎市のがけ条例(川崎市建築基準条例 第5条)

- 2-4.鎌倉市のがけ条例(鎌倉市建築基準条例 第5条)

- 2-5.茅ヶ崎市のがけ条例(茅ヶ崎市建築基準条例 第3条)

- 2-6.藤沢市のがけ条例(藤沢市建築基準等に関する条例 第5条)

- 2-7.大和市のがけ条例(大和市建築基準条例 第3条)

- 2-8.神奈川県内・主要都市のがけ条例まとめ

- 2-9.東京都のがけ条例(東京都建築安全条例 第6条)

- 2-10.千葉県のがけ条例(千葉県建築基準法施行条例 第4条)

2-1.神奈川県のがけ条例(神奈川県建築基準条例 第3条)

まずは神奈川県のがけ条例を見てみましょう。

神奈川県内で独自のがけ条例を定めていない自治体については、神奈川県のがけ条例が適用されます。

神奈川県建築基準条例

(がけ附近の建築物)

第3条 高さ3メートルを超えるがけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合(特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築する場合を除く。)には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。

(以下略)

【意訳】高低差3mを超えるがけの斜面下端(がけ地の下では、斜面上端)から、そのがけの高さの2倍までの範囲に建物を建てる場合は、もろもろの条件に合った安全な擁壁を設けなければいけません。

ただし、以下の部分については例外とします。

(1)がけの形や土の強固さによって安全上支障がない部分

(2)がけ上部の盛り土が高さ2.5m以下、斜面角度が45度以下であり、その斜面が芝生などでおおわれている部分

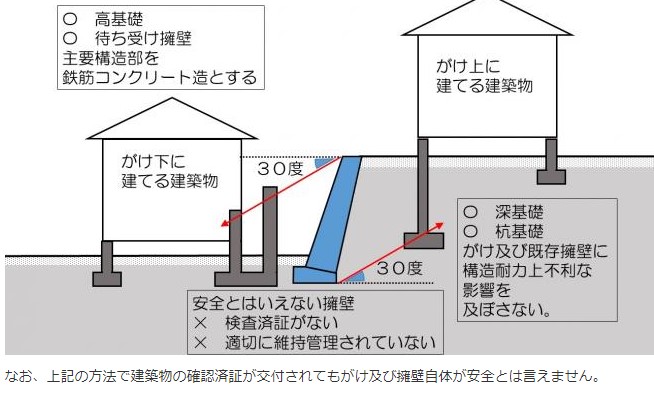

2 また、がけの上に建物を建てる場合、その建物の基礎ががけ地に影響を与えない場合は、擁壁を造らなくて大丈夫です。

がけの下に建物を建てる場合は、がけ崩れが発生した場合に被害を受けると想定される部分の主要構造部を鉄筋コンクリート造にすれば擁壁は要りません。

もしくは、がけと建物の間に適切な流土止めを設けた場合も、擁壁を造らなくて大丈夫です。

3 がけの高さが3mを超える場合、がけの上に建てる建物の敷地には排水溝を設けるなどして、がけに水が流れ込まないようにしなければなりません。

※参考:神奈川県建築基準条例等について‐神奈川県ホームページ

2-2.横浜市のがけ条例(横浜市建築基準条例 第3条)

神奈川県の県庁所在地・横浜市のがけ条例はどのようになっているのでしょうか。横浜市建築基準条例を見てみましょう。

横浜市建築基準条例

【崖 がけ】

第3条 高さ3メートルを超える崖(一体性を有する1個の傾斜地で、その主要部分の勾配が30度を超えるものをいう。以下この条において同じ。)の下端からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合においては、崖の形状若しくは土質又は建築物の規模、構造、配置若しくは用途に応じて、安全上支障がない位置に、規則で定める規模及び構造を有する擁壁又は防土堤を設けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、当該部分については、この限りでない。

(以下略)

【意訳】高低差3m&勾配30度を超える場所の斜面下端から高低差の2倍以内に建物を建てる時は、現場の状況に合わせて擁壁か防土堤を設けなければなりません。

ただし、以下の場合は例外です。

(1)軟岩の斜面で勾配70度以下のがけ地

(2)軟岩の斜面で高さ5m以下の場合は勾配80度までOK

(3)風化の著しい岩の斜面で勾配50度以下のがけ地

(4)風化の著しい岩の斜面で高さ5m以下の場合は勾配60度までOK

(5)砂利・真砂土・硬質関東ローム・硬質粘土などの斜面で勾配45度以下のがけ地

(6)これらの斜面で高さ5m以下の場合は勾配55度までOK

(7)軟質関東ロームなどの斜面で勾配35度以下のがけ地

(8)軟質関東ロームなどの斜面で高さ5m以下なら勾配45度までOK

(9)がけ地の全部か一部が盛土で、高さ1m以下かつ斜面を芝などで覆った場合

(10)がけ地の上に建てた建物の基礎が、がけ地に負荷を与えない構造である場合

(11)がけ地の下の建物で、がけ崩れの及ぶ範囲を鉄筋コンクリート造とした場合

(12)がけ地の下端から20m以上離れた建物で、がけ崩れの心配がない場合

(13)土質試験などで地盤の安全性が確認された場合

(14)急傾斜地法に基づいて完全整備された崖の下に建物を建てる場合

(15)土砂災害防止法により完全整備された崖の下に建物を建てる場合

(16)がけ地の下に建てる建物に、まったく居室がない場合

2 高さ3mを超えるがけ地の上に建物を建てる場合は、その敷地に雨水の排水設備を設けるなど、がけ地に水が流れ込んで弱くならないよう対策しなければなりません。

※参考:横浜市建築基準条例及び同解説

2-3.川崎市のがけ条例(川崎市建築基準条例 第5条)

神奈川県でナンバー2の位置を占める川崎市にも、がけ条例が定められています。こちらも確認していきましょう。

川崎市建築基準条例

(がけ付近の建築物)

第5条 高さ3メートルを超えるがけの下端から水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合(土砂災害特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築する場合を除く。)においては、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。

(以下略)

【意訳】高さ3mを超えるがけ地の斜面下端から、水平距離でがけ地高さ×2以内の範囲に建物を建てるなどする場合は、現地の状況に応じて安全な擁壁を設けなければなりません。

ただし、以下の場合は除きます。

(1)がけ地の形状や土質によって安全な場合

(2)がけ地の上にある盛土で、高さ1m以下&斜面勾配が30度以下&斜面を芝などで覆っている場合

2 以下の場合についても、がけ地に擁壁を設ける必要はありません。

(1)がけ地の上に建てる建物の基礎が、がけ地に負荷をかけない場合

(2)がけ地の下に建てる建物の構造耐力上主要な部分が、鉄筋コンクリートで造られた場合

(3)がけ地の下に建てる建物とがけ地斜面の間に鉄筋コンクリート造の流土止を設けた場合

3 高さ3mを超えるがけ地の上に建物を建てる時は、がけ地の上部に沿って排水溝を設けるなど、なるべくがけ地に水が流れ込まないよう対策しなければなりません。

※参考:川崎市建築基準条例

2-4.鎌倉市のがけ条例(鎌倉市建築基準条例 第5条)

三浦半島の付け根にある「武家の古都」鎌倉市。山がちな地形が多い鎌倉市では、どんながけ条例が定められているのでしょうか。

鎌倉市建築基準条例

第5条 高さ2メートルを超える崖の下端からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合(特別警戒区域内において居室を有する建築物を建築する場合を除く。)には、崖の形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分については、この限りでない。

(以下略)

【意訳】高さ2mを超えるがけ地の斜面下端からの距離ががけ地高さの2倍以内の範囲で建物を建てる等する場合、現場の状況に応じて安全な擁壁を設けねばなりません。

ただし、以下の場合は例外とします。

(1)がけ地の形状や土質を見て、安全面で問題ない場合

(2)がけ地の上にある盛土で高さ2.5m以下&斜面勾配45度以下&斜面が芝生などで覆われている場合

2 崖の上に建てる建物の基礎ががけ地に影響を及ぼさない場合は擁壁を造る必要はありません。

また、崖の下に建物を建てる場合で(1)建物の主要構造部を鉄筋コンクリート造にするか、(2)建物とがけ地斜面の間に適当な流土止を設けた場合も、擁壁は不要です。

3 高さ2mを超えるがけ地の上に建てる建物の敷地には、崖の上部に沿って排水溝を設けるなど、がけ地へ水がしみ込こまないよう対策しなければなりません。

※参考:鎌倉市建築基準条例 逐条解説

2-5.茅ヶ崎市のがけ条例(茅ヶ崎市建築基準条例 第3条)

サザンオールスターズの聖地であり、湘南を代表する都市の一つ・茅ヶ崎市ではどのようながけ条例が定められているのでしょうか。

茅ヶ崎市建築基準条例

第3条 高さ3メートルを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合は、がけの形状若しくは土質又は建物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。

(以下略)

【意訳】高低差3m&斜面勾配30度を超えるがけ地の上端から下端方向へ高低差×2倍、がけ地の下端から上端方向へ高低差×2倍の範囲内に建物を建てる場合、現地の状況に応じて安全な擁壁を設けなければなりません。

ただし、以下の場合は例外とします。

(1)がけ地の形状や土質によって安全だと思われる場合

(2)がけ地の上にある盛土で高さ2.5m以下&斜面勾配45度以下、かつ斜面が芝生などで覆われている場合

2 がけ地の上に建物を建てる場合、建物の基礎ががけ地に負荷をかけない構造になっているものについては、がけ地に擁壁を設けなくてOKです。

がけ地の下に建てる建物について、がけ崩れが発生した場合に被害を受けることが想定される部分の主要構造部が鉄筋コンクリート造になっている場合は、擁壁を造る必要はありません。

あるいは、建物とがけ地の間に適当な流土止を設けた場合も、擁壁を設けなくて大丈夫です。

3 高さ3mを超えるがけ地の上に建てる建物の敷地には、がけ地の上端にそって排水溝を設けるなどがけ地に水が流れ込む・しみ込むことを防止する措置を講じなければなりません。

2-6.藤沢市のがけ条例(藤沢市建築基準等に関する条例 第5条)

県内有数の人気観光地・である江ノ島を抱える藤沢市。こちらのがけ条例はどうなっているでしょうか。

藤沢市建築基準等に関する条例

(崖付近の建築物)

第5条 高さ2メートルを超える崖の上又は崖の下において,崖の上にあっては崖の下端,崖の下にあっては崖の上端からの水平距離が崖の高さの2倍の範囲内に建築物を建築し,又は建築物の敷地を造成する場合には,崖の形状若しくは土質又は建築物の位置,規模若しくは構造に応じて,安全な擁壁を設けなければならない。

(以下略)

【意訳】高低差2mを超えるがけ地の上端から下端方向へ高低差×2倍、下端から上端方向へ高低差×2倍の範囲内に建物を建てる場合は、現場の状況に合わせた安全な擁壁を設けなければいけません。

ただし、以下の場合については例外です。

(1)がけ地の形状や土質によって安全上問題ないとされた場合

(2)がけ地の上に盛土がされた場合、高さ1m以下&斜面勾配45度以下で、斜面をモルタル等で覆った場合

2 がけ地の上に建てた建物の基礎部分ががけ地に負荷をかけない場合も、擁壁は設けなくてかまいません。

がけ地の下に建物を建てる場合、がけ崩れが発生した場合に被害を受けるおそれがある部分の主要構造部を鉄筋コンクリート造にした場合は、擁壁を設けなくてもOKです。

または、がけ地と建物の間に適切な流土止めを設けた場合についても、擁壁なしで許可が下ります。

あるいは、がけ地の下に建てる建物に、居室がまったくない場合も擁壁を設ける必要はありません。

3 高さ2mを超えるがけ地の上に建物を建てる場合、がけ地の上端に沿って排水溝を設けるなど、がけ地に水が流れ込むことをなるべく防ぐ措置を講じる必要があります。

2-7.大和市のがけ条例(大和市建築基準条例 第3条)

神奈川県のへそ(中央部)に位置しており、日本一の図書館「シリウス」を要する文化都市・大和市。こちらには、どんながけ条例があるのでしょうか。

大和市建築基準条例

(がけ付近の建築物)

第3条 高さ3メートルを超えるがけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの

水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成

する場合には、がけの形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、

安全な擁壁を設けなければならない。

(以下略)

【意訳】高低差3mを超えるがけ地の下端から上端方向へ高低差×2倍、がけ地の上端から下端方向へ高低差×2倍の範囲に建物を建てる場合、がけ地の状況等に応じた安全な擁壁を設置する必要があります。

ただし、以下の場合は例外です。

(1)がけ地の形状や土質を見て安全とされる場合

(2)がけ地の上にある盛土の高さ2.5m以下&斜面勾配45以下で、さらに斜面を芝生で覆っている場合

2 また、以下の場合でも擁壁を設けなくて大丈夫です。

(1)がけ地の上に建てる建物の基礎ががけ地に負荷をかけない場合

(2)がけ地の下に建てる建物の主要構造部を鉄筋コンクリート造にした場合

(3)がけ地の下に建てる建物とがけ地の間に適度な流土止を設けた場合

3 高さ3mを超えるがけ地の上にある建物の敷地は、がけ地の上端にそって排水設備をつくるなど、がけ地に水が流れ込む&しみ込むことをなるべく防がねばなりません。

※参考:大和市建築基準条例

2-8.神奈川県内・主要都市のがけ条例まとめ

ここまで神奈川県と県内主要都市のがけ条例を紹介してきました。どれも大体似ているようで、それぞれ若干の違いがありましたね。

ちょっとこんがらがっている方もいるかもしれないので、ここで一覧表にまとめておきましょう。

2-8-1.がけ条例の一覧

| 自治体 | がけ条例の正式名称・条 |

| 神奈川県 | 神奈川県建築基準条例 第3条 |

| 横浜市 | 横浜市建築基準条例 第3条 |

| 川崎市 | 川崎市建築基準条例 第5条 |

| 鎌倉市 | 鎌倉市建築基準条例 第5条 |

| 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市建築基準条例 第3条 |

| 藤沢市 | 藤沢市建築基準等に関する条例 第5条 |

| 大和市 | 大和市建築基準条例 第3条 |

基本的には「~県・市建築基準条例」ですね。藤沢市については「建築基準等に関する条例」とややアレンジが利いています。

2-8-2.がけ条例の規制対象となる「がけ地」の定義

| 自治体 | がけ地の定義 |

| 神奈川県 | 高低差3m超 |

| 横浜市 | 高低差3m超&傾斜勾配30度超 |

| 川崎市 | 高低差3m超 |

| 鎌倉市 | 高低差2m超 |

| 茅ヶ崎市 | 高低差3m超&傾斜勾配30度 |

| 藤沢市 | 高低差2m超 |

| 大和市 | 高低差3m超 |

高低差のみでがけ地を定義している自治体の方が、傾斜も条件に加えている自治体よりも規制が厳しくなります。

ここでは鎌倉市と藤沢市のがけ条例が、最も厳しいと言えるでしょう。

2-8-3.がけ条例の適用範囲

| 自治体 | がけ条例の適用範囲 |

| 神奈川県 | 下端から上端へ高低差×2 &上端から下端へ高低差×2 |

| 横浜市 | 下端から両方向へ高低差×2 |

| 川崎市 | 下端から両方向へ高低差×2 |

| 鎌倉市 | 下端から両方向へ高低差×2 |

| 茅ヶ崎市 | 下端から上端へ高低差×2 &上端から下端へ高低差×2 |

| 藤沢市 | 下端から上端へ高低差×2 &上端から下端へ高低差×2 |

| 大和市 | 下端から上端へ高低差×2 &上端から下端へ高低差×2 |

下端のみを基準にする自治体と、下端と上端をそれぞれ基準にする自治体があるのですね。

下端のみを基準とする自治体の方が、がけ地の下側に対する規制が厳しい(適用範囲が広い)ことが分かります。

ここでは横浜市・川崎市・鎌倉市のがけ条例が、最も厳しいと言えそうです。

2-8-4.擁壁設置が不要な例外(各条1項各号)

| 自治体 | がけ地の形状&土質により 安全上支障がない場合 | がけ地の上にある盛土 |

| 神奈川県 | 〇 | 高さ2.5m以下斜面勾配45度以下芝生などで覆われている |

| 横浜市 | 〇 | 高さ1.0m以下勾配角度は不問芝生などで覆われている |

| 川崎市 | 〇 | 高さ1.0m以下斜面勾配30度以下芝生などで覆われている |

| 鎌倉市 | 〇 | 高さ2.5m以下斜面勾配45度以下芝生などで覆われている |

| 茅ヶ崎市 | 〇 | 高さ2.5m以下斜面勾配45度以下芝生などで覆われている |

| 藤沢市 | 〇 | 高さ1.0m以下斜面勾配45度以下モルタル等で覆われている |

| 大和市 | 〇 | 高さ2.5m以下斜面勾配45度以下芝生などで覆われている |

がけ地の上にある盛土は大体「芝生などで覆っておけばいいよ」としている中、藤沢市についてはモルタル等でガッチリ固めることを要求しています。

この点においては、藤沢市のがけ条例が最も厳しいようです。

2-8-5.擁壁設置が不要な例外(各条2項各号)

| 自治体 | がけ地上 | がけ地下1 | がけ地下2 | がけ地下3 | がけ地下4 |

| 神奈川県 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 横浜市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 川崎市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 鎌倉市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 茅ヶ崎市 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 藤沢市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 大和市 | 〇 | 〇 | 〇 |

※がけ地上:建物の基礎ががけ地の斜面に負荷をかけない場合

※がけ地下1:がけ崩れが発生した場合に被害を受けると想定される主要構造部を鉄筋コンクリート造にしている場合

※がけ地下2:建物とがけ地の間に適切な流土止などを設けた場合

※がけ地下3:建物に居室を設けない場合

※がけ地下4:がけ地から20m以上離れている場合

先ほど紹介した通り、横浜市のがけ条例についてはもっと詳しい規定があるため一覧表では割愛しました。

2-9.東京都のがけ条例(東京都建築安全条例 第6条)

さて、お隣の東京都にはどんながけ条例があるのでしょうか。見てみましょう。

東京都建築安全条例 第6条

(がけ)

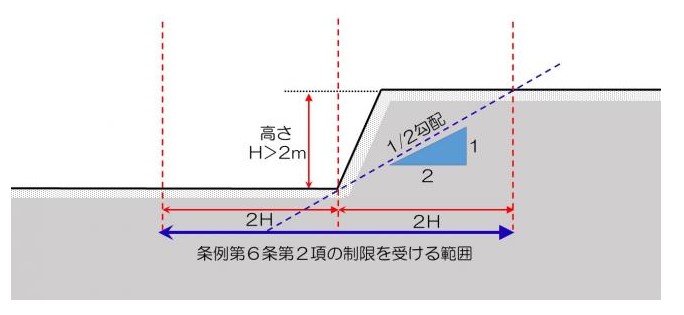

第六条 この条にいうがけ高とは、がけ下端を過ぎる二分の一こう配の斜線をこえる部分について、がけ下端よりその最高部までの高さをいう。

2 高さ二メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の二倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ二メートルを超える擁壁を設けなければならない。

(以下略)

【意訳】2 高低差2mを超えるがけ地の下端からそれぞれ高低差×2倍の範囲内に建物を建てる場合、高さ2mを超える擁壁を設けなければいけません。

ただし、以下の場合は例外とします。

(1)斜面の勾配が30度以下の場合

(2)斜面が堅固な地盤or特殊な構法により安全面で問題ない場合

(3)がけ地の下に建てる建物の主要構造部が鉄筋コンクリート造の場合

(4)建物ががけ地から相当離れていて、がけ崩れ被害の心配がない場合

3 擁壁は土の摩擦角30度以下/基礎と地盤の摩擦係数が0.3以下でも安全を保てる構造でなくてはなりません。

ただし土質が堅固・良好で安全上支障がなければ摩擦角45度以下、摩擦係数0.5以下に緩和できます。

4 擁壁などには次の排水措置を講じなければいけません。

(1)壁面の面積3㎡以内ごとに耐水材料を用いた水抜き穴を設ける。

(2)水抜き穴の裏面周辺など必要箇所に砂利など透水性の層を設ける。

(3)擁壁上部の地表面・傾斜面には、雨水などの浸透を防ぐ不透水層または排水施設を設ける。

※参考:東京都建築安全条例

2-10.千葉県のがけ条例(千葉県建築基準法施行条例 第4条)

神奈川県から東京湾を越えて超えてお隣の千葉県では、千葉県建築基準法施行条例が定められています。

千葉県建築基準法施行条例

(がけ付近の建築物の敷地等)

第四条 がけ(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいも

のを除く。)以外の土地で高さ二メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上にあ

つてはがけの下端から当該がけの高さの一・五倍、がけの下にあつてはがけの上端から

当該がけの高さの二倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはな

らない。

(以下略)

分かりやすく解説されている資料が千葉市建築情報相談課から出ていたので、これをもとに見ておきましょう。

【がけ地の定義】

以下両方を満たす土地をがけ地と規定しています。

- 高低差2mを超える土地

- 斜面の角度が30度を超える

【がけ条例の適用範囲】

- がけ地の上に建物がある場合:斜面下端から高低差の1.5倍以内の距離

- がけ地の下に建物がある場合:斜辺下端から高低差の2倍以内の距離

【がけ地の下に建物を建てる方法】

(1)がけ崩れの衝撃に耐えられる鉄筋コンクリート造など頑丈な建物にする

(2)高基礎の建物にする

(3)建物とがけ地の間に待ち受け擁壁(流土止など)を設置する……など

【がけ地の上に建物を建てる方法】

(1)深基礎の建物にする

(2)杭基礎の建物にする

(3)地盤改良を行う(柱状改良、表層改良など)……など

※参考:千葉県建築基準法施行条例第4条(がけ条例)について(千葉市建築情報相談課)

3.がけ条例にかかる場合、擁壁の種類や費用は?

さて、ここまでがけ条例が適用されるがけ地では、擁壁などを設ける必要があることを解説してきました。

ここでは擁壁の種類と費用を解説していきましょう。

街の中を見渡すと、擁壁には色々な種類がありますが、現在認められている≒がけ地の建築許可が下りるのは以下2種類のみです。

3-1.鉄筋コンクリート(RC造)擁壁

堅固な鉄筋コンクリート(RC造)で土圧に耐えるタイプの擁壁。洗練された見栄えと強い耐震性能が特徴です。断面の形状から以下のとおり大別されます。

【逆T字型擁壁】

Tの字を逆さにした形をしているのでその名がつきました。土地の低い方へ張り出す部分を爪先(つまさき)、逆に高い方へ食い込む部分を踵(かかと)と呼ぶそうです。

【L字型擁壁】

逆T字型に比べると踵がのびて高い方へ食い込み、土圧を抱え込む形になっています。

【逆L字型擁壁】

こちらは反対に爪先がのびて土圧を背負い、踏ん張っている形ですね。

【重量式擁壁】

L字型擁壁の変形バージョン。根元をふくらませてコンクリートの重量で土圧に耐える構造となっています。

【もたれ式擁壁】

がけ地に背中を預けて倒れ込む・もたれかかるようにして土圧を抑えるタイプの擁壁です。

鉄筋コンクリート擁壁の設置費用は規模や地形、業者など諸条件によりでケースバイケースですが、おおむね3~13万円/㎡が相場となっています。

3-2.間知擁壁

こちらは間知ブロック(間知石とも)を積み上げて、土圧を抑えるタイプの擁壁です。

ちなみに、なぜ間知(けんち)という名称の由来は呼ぶのかというと、一辺(長方形タイプは短辺)が30cmなので、6つ並べると一間(いっけん。約180cm)が知れるからとのこと。

間知ブロックの積み方には水平方向に積む布積みや、斜めに組み合わせて積む矢羽(やばね)積みなどがあり、デザインに施主や施工者の個性が出るところです。

また、ブロック同士の目地(めじ。隙間)をモルタルやコンクリートを詰めて接着する練積みも合わせて用いられます(目地に何も詰めないのは空積み)。

間知擁壁の工事費用はこちらもケースバイケースで、約3~7万円/㎡が相場となっているようです。

3-3.擁壁工事の費用を簡単に計算する方法

擁壁の工事費用はケースバイケースと紹介していますが、詳しい見積もりは業者からとるにせよ、仮でもいいからとにかく概算金額が知りたい!ということもあるでしょう。

そこで擁壁工事にかかる費用をごくざっくり把握する計算式がこちらです。

擁壁の工事費用≒工事単価×(XY) ※工事単価=RC造擁壁:3~13万円/間知擁壁:3~7万円 ※X=擁壁の幅/Y=擁壁の高さ

例えば幅8m、高さ3mの間知擁壁を造るとしましょう。

工事単価は3~7万円なので、今回は仮に中間の5万円とします。それで先ほどの計算式に当てはめると……。

擁壁の工事費用≒5万円×(8m×3m=24㎡)≒120万円

となりますね。あくまで目安に過ぎませんが、あらかじめ見当をつけておくことで他の話も進めやすくなることでしょう。

4.がけ条例により許可がとれない擁壁は?

がけ条例が適用されるがけ地について「もう擁壁が設けてあるから大丈夫だよ」と思われている方がいるかも知れません。

しかし、がけ条例で定めている擁壁とは何でもいい訳ではないのです。擁壁の種類によっては建築許可がとれないものもあるため、注意しましょう。

※以下に紹介する擁壁は、いずれもがけ条例で定める基準を満たしておらず、建築許可がとれません。

- 4-1.大谷石積み擁壁 【危険度★★☆☆☆~★★★☆☆】

- 4-2.空積み擁壁 【危険度★★★☆☆~★★★★★】

- 4-3.ガンタ積み擁壁 【危険度★★★☆☆~★★★★☆】

- 4-4.コンクリートブロック擁壁 【危険度★★★★☆~★★★★★】

- 4-5.増積み擁壁 【危険度★★★★★+α】

- 4-6.許可がとれない擁壁はやり替え費用がかさむ

4-1.大谷石積み擁壁

【危険度 ★★☆☆☆~★★★☆☆】

※危険度の★☆評価は筆者の経験則による主観です(すべて同じ)。★が少なければ必ずしも安全というわけではなく、保全状況などによって安全性は大きく変わります。ないため、注意してください。

大谷石(おおやいし)とは軽石凝灰岩を切り出した石材。で、柔らかく加工しやすいため、古墳時代以前から建物外壁や土蔵などの建材として幅広く活用されてきました。

ちなみに大谷とは、この石が栃木県宇都宮市大谷町で採掘されたことに由来します。

現代では強度が低いため建築基準を満たしておらず、大谷石の擁壁ではがけ条例をクリアできません。

4-2.空積み擁壁

【危険度 ★★★☆☆~★★★★★】

空積み(からづみ)とは特定の建材ではなく、石やブロック等を目地を埋めずにそのまま積み上げることを言います。

互いが接着されていないため、強度が低く危険なのは言うまでもありません。

また、空積みの隙間に後からモルタル等を詰め込む小細工もよく見かけますが、見た目ばかりで強度を高める効果はないので注意しましょう。

4-3.ガンタ積み擁壁

【危険度 ★★★☆☆~★★★★☆】

ガンタ積みとは解体したコンクリート片(ガラ)などを再利用……と言えば聞こえはいいですが……。

要するに「捨てるのめんどくさいから、とりあえず擁壁に練り込んでしまえ」というやっつけ仕事の産物と言えるでしょう。あまりよくない意味で昭和レトロ感がたまりませんね。

擁壁を造った当時は、同じコンクリートだから問題ないだろうと思ったのかも知れません。

しかしこういう工法を採用する現場では、たいていコンクリートに色々混ぜ込んであるのがお約束。互いの材質がなじまず、劣化や剥落が目立ちます。

4-4.コンクリートブロック擁壁

【危険度 ★★★★☆~★★★★★】

危険な擁壁の代表格と言えば、今でも全国各地でよく見かけるコンクリートブロック擁壁でしょう。

家の敷地を区切る塀などによく使われていきますが、それはあくまで両側から負担がかからないから倒れず立っていられるだけ。とても土圧を受け止めきれる強度はありません。

中には空洞部分に鉄筋を通して、さらにモルタル等を流し込んで強化を図っているものもあります。しかし圧倒的な土圧を前にすれば、そんな小細工など焼け石に水です。

今はまだ、がけ地が大人しくしているから収まっているように見えるだけで、ひとたび事あればたちまちへし潰されてしまうでしょう。

4-5.増積み擁壁

【危険度 ★★★★★+α】

そんな危険な擁壁の上に擁壁を重ねる(増積みする)増積み擁壁は、まさに危険度青天井。

仮にそれぞれの擁壁が強固であったとしても、一体化していない以上は丸ごと崩れ落ちてきても不思議ではありません。

恐らく擁壁のやり替え工事を面倒がったor予算をケチった先人たちが、あまり深く考えないまま擁壁を増積みしたのでしょう。

施工当時としては苦肉の策だったのかも知れませんが、大いなる負の遺産と言わざるを得ませんね。

4-6.許可がとれない擁壁はやり替え費用がかさむ

言うまでもなく、建築許可がとれない擁壁をそのままにしておくと、がけ条例をクリアできません。

先ほど紹介した通り抜け道があるとはいえ、危険な擁壁を放置していては建物が建っても安心して暮らせないのではないでしょうか。

となれば、やはり既存の擁壁を解体・撤去する費用がかさんできます。

擁壁を新設するだけでもお金がかかるのに、既存擁壁の撤去費用までかかってはたまりません。

あえて擁壁を整備した方がいいのか、それとも現況のままがけ地を手放した方がいいのか、十分な検討をおすすめします。

5.擁壁の耐用年数・メンテナンスは?

さて、せっかく擁壁を設けるのであれば、少しでも長く役立って欲しいですよね。

そこでここでは、擁壁の耐用年数やメンテナンスについてまとめました。

5-1.擁壁の耐用年数は30~50年だが……

言うまでもなく、擁壁の耐用年数は材質によって違います。

鉄筋コンクリート:約30~50年

石:半永久?

間知「石」自体は何百年ともつ可能性があります(石の材質による)。

ただし目地を固めるためのモルタル等の劣化を考慮すると、擁壁として機能する寿命は、間知石を使っている場合でも鉄筋コンクリート擁壁とおおむね同じと考えられるでしょう。

また、擁壁の耐用年数は環境や使用条件によって大きく変わってきます。亀裂や剥落などの不具合についても、早期に発見するか、深刻化するまで放置するかで寿命を左右するはずです。

5-2.擁壁の定期点検・補修費用は?

そこで必要になるのが、擁壁の定期点検。まだ新しい内や簡単な外観などは自分でチェックしてもいいのでしょう、

【擁壁の日常チェックポイント】

- ひび割れ

- 目地のずれ

- 全体の傾き

- ふくらみ、変形

- 白色生成物(擁壁の背面でひび割れが発生している可能性)

- 排水機能の低下(排水溝や水抜き穴の詰まりなど)

擁壁をチェックして不具合を発見した場合、ケースバイケースですが1~2万円/㎡程度の費用相場となっています。

日ごろから小まめなメンテナンスを心がけて、不具合や修繕費用をなるべく抑えたいですね。

5-3.擁壁工事の補助金制度は?

擁壁工事は地域の安全性向上にもつながるため、自治体によっては擁壁工事に助成金や補助金を出すところもあります。

例えば横浜市では横浜市崖地防災対策工事助成金制度(2023年度は終了)を導入しており、条件を満たせば最大400万円が助成されていました。

こうした援助を活用しない手はありませんから、自分の自治体にも擁壁工事の助成金制度があるか・条件に当てはまるか確認しておきましょう。

6.がけ条例にかかる不動産を売却するには?

さて、ここまでがけ条例にかかる崖地や傾斜地、そして必要な擁壁について徹底解説してまいりました。

話を聞いて、がけ地に擁壁を設けるよりも売却してしまおうと思った方も少なくないかと思います。

そしてがけ地を売却するなら、少しでも高値で売却したいと思うのが人情でしょう。

ここでは、がけ条例にかかる崖地や傾斜地をより高く売却するためのヒントやアイディアをまとめています。

6-1.デメリットを上回るメリットをアピールして売却

がけ条例の建築制限がかかるデメリットがあるなら、それを上回るメリットをアピールするのは不動産売却の基本と言えるでしょう。

アクセスや立地などと言った一般的な不動産にも言えるメリットは、またの機会に解説します。

ここでは、がけ地や傾斜地ならではのメリットをピックアップしていきましょう。

6-1-1.メリット例「素晴らしい眺望」(がけ地の上)

がけ地ということは、そこに大きな高低差があるはずです。自治体の定義によっては2~3mの高低差であっても、崖地に変わりはありません。

フルフラットな土地とは一味違った風景や眺望が楽しめるはずです。

例えるなら、地べたに直接マットを敷いて寝るよりも、ハンモックをかけて寝た時に感じるあのワクワクでしょうか。

ちょっと視点が高くなるだけで、眺望は大きく見違えます。

あまり高いと怖がる方がいるかも知れませんが、見晴らしのよさを喜べる方も必ず現れるもの。

そういう方にこそ、崖地や傾斜地の不動産はうってつけと言えます。

6-1-2.メリット例「日当たりや風通しが抜群」(がけ地の上)

周囲との相対関係にもよりますが、高いところはたいてい日当たりや風通しがよいものです。

フルフラットな土地でも日当たりや風通しはよいものの、そういう好条件立地な場所は周囲にも家が立ち並んでいるのではないでしょうか。

がけ地や傾斜地に住宅が密集しているケースは少ないため、そのメリットを十分にアピールしておきたいところです。

6-1-3.メリット例「がけ地の傾斜を活かした独創性あるデザインが楽しめる」

当然ながら、がけ地や傾斜地は、土地が大きく傾いています。

これをデメリットとしてとらえる気持ちも解りますが、嘆いたところで土地が平らになる訳でもないのだから、むしろ傾いている地形を最大限に活かした家づくりを楽しむのはどうでしょうか。

例えば2~3階層の住宅を建て、最上階の玄関から斜面に沿って下の階へ下りていく間取りも楽しいものです。

前にそういう友人宅を訪ねた時、秘密基地のようでワクワクしたものでした。

安全面に相応の投資が必要にはなるものの、かけたお金に見合うだけの満足感が得られることでしょう。

6-2.崖地・傾斜地の不動産に向いている人へ売却する

がけ地や傾斜地の不動産に限りませんが、モノを上手く売るためには、売る物に向いている(満足してくれる)相手へ売却するのがコツです。

無理やり売却すると、たとえその場はよくても、後から「変な物件を売りつけられた!」などとトラブルに発展しかねませんからね。

6-2-1.崖地や傾斜地の不動産向きの人は?

- 見晴らしのよさを重視したい方(がけ地の上)

- 圧迫感が気にならない方(がけ地の下)

- 安全対策に十分な予算をかけられる方

- 独創的なライフスタイルを楽しめる方……など

6-2-2.崖地や傾斜地の不動産に不向きな人は?

- 高いところが苦手な方(がけ地の上)

- 圧迫感が苦手な方(がけ地の下)

- 安全対策に資金を投じる余裕のない方

- 安全対策を講じてもあらゆるリスクがどうしても気になってしまう方……など

6-3.がけ条例にかかる不動産売却は、買取り専門業者がお得

がけ条例にかかる不動産を売却する時、多くの方が(1)個人売買(2)不動産仲介のどっちかを思いつくのではないでしょうか。

しかし個人間での不動産売買は法的知識が不十分のため、トラブルがつきもの。不動産会社に仲介を依頼するのも、売却の手間を考えると敬遠されてしまいがちです。

そこで、がけ条例にかかる不動産取引をが得意とするな買取り専門業者へ売却するのはどうでしょうか。

買取専門業者への売却は金額が安くなりがちですが、メリットもたくさんあります。

6-3-1.現況そのままで崖地を売却できる場合も

がけ条例にかかる不動産を取引する場合、家を建てられるよう擁壁を設けるなど求められることが多いです。

そこまでして売却できれば&黒字になればいいですが、結構な確率で赤字になってしまうことも少なくありません。

できれば売却できる&黒字になる見込みが立ってから擁壁を設けたいものですが、買取専門業者であれば自分たちで擁壁工事も手配できるため、多くが現況のままで買取りしてくれるでしょう。

手間暇やコストを考えると、がけ地や傾斜地をそのまま売却できるのは助かりますね。

6-3-2.仲介手数料が無料になる場合も

不動産会社にがけ地の売却を仲介してもらうと、仲介手数料が発生します。

一方で買取り専門業者は自社で直接買取りをする=仲介ではないため、仲介手数料が発生しません。

仲介手数料の金額は不動産の売買金額によって変わり、売買金額の3%+6万円から5%(+消費税)まで、少なくない出費となるでしょう。

例えばがけ地(土地のみ)1,000万円なら3%+6万円で36万円となります。これがかからないのはお得ですね!

ただし、買取りを謳っていても実際には他社への買取りを仲介しているだけの会社もあります。

そういう場合は仲介手数料が発生してしまうので、事前に自社で買取りを行っているのか確認しておきましょう。

6-3-3.契約不適合責任が免責になる場合も

がけ地や傾斜地に限らず、不動産取引においては土地の瑕疵(かし。不具合や欠陥など)が発見されると契約不適合責任を問われるケースがあります。

契約不適合責任の請求は民法によって追完(第562条)・代金減額(第563条)・損害賠償(第564、415条)そして契約解除(第564、541、542条)があり、どれも売主にとっては大きな痛手です。

これは個人売買に限らず、不動産会社の仲介でも変わりません。不動産会社はあくまで仲介であり、取引の責任は売主にあります。

しかし買取り専門業者であれば契約不適合責任を免責にしてくれるケースもあり、がけ地や傾斜地の物件も安心して売却できるでしょう。

7.がけ条例でお悩みなら、URUHOMEへご相談を

以上、がけ条例をめぐる様々な不動産知識を解説してきました。分かりやすい解説に努めましたが、もしかしたら「こんなに覚えきれないよ!」と思われた方もいらっしゃるかも知れません。

がけ条例や崖地・傾斜地の不動産でお悩みのことがございましたら、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングへ買取りをご相談くださいませ。

当社は2005年の創業以来、神奈川県・東京都をはじめ全国各地のニッチな不動産取引を多数手がけてまいりました。今回のがけ地や傾斜地物件でも、お役に立てると思います。

買取り査定は完全無料。お急ぎの方には最短2時間で査定完了、2日で売却できたケースもございました。

大事なことなので2回言いますが、がけ地や傾斜地の不動産でお悩みがございましたら、ぜひドリームプランニングへご相談くださいませ。