再建築不可物件の購入を検討したり、保有していたりして「そもそも再建築不可物件って何であるの?」と思ったことはありませんか?

そんな皆様の疑問に、再建築不可物件の買取業者の社長が「再建築物件がいつから出来たか」「なぜ出来たか」について解説してまいります。

著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

著者が経営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業より再建築不可物件を専門的に買い取ってまいりました。

大変ありがたい事に日本全国から不動産のご相談を頂いており、無料査定を行い、5000万円位までの物件であれば最短2日でお買取りさせていただくことも可能です。

ご売却にお困りの不動産がございましたら、こちらからお気軽にご相談くださいませ。

- 再建築不可物件って何?

- 再建築不可物件が生まれた背景[いつから生まれた?]

- 再建築不可物件の種類

- 再建築不可物件の活用方法

- おすすめの売却方法は?

1.再建築不可物件って何?

建築基準法第43条では、「建築物の敷地は、建築基準法の道路に2メートル以上接しなければならない」(接道義務と言います)と定められていますが、この基準を満たさない土地では、建物を建てることができません。

このように接道義務を満たさないため建物が建築できない物件を「再建築不可物件」と言います。

そのため、現在は家が建っていても、解体して更地にしてしまうと新たに家を建てることが出来ないのです。

再建築不可物件の例としては、以下のようなものがあります。

- 接道していない袋地状(他人の土地に囲まれている)の土地

- 建築基準法の道路ではない道路に接道している場合

- 43条但し書き(救済措置による通路)による誓約書が無い場合

- 間口が2mない道路

- 市街化調整区域の土地

1⃣~4⃣に関しては建築基準法の接道義務を満たさないことによる再建築不可となります。

しかし、5⃣の市街化調整区域の土地に関しては、都市計画法によって建築できないものなので、1⃣~4⃣と事情が少し異なります。

2.再建築不可物件が生まれた背景[いつから生まれた?]

再建築不可物件は、接道不良により生まれます。

元々建築基準法が昭和25年に制定されますが、その前には市街地建築法という法律により接道義務に似たようなものがありました。

大正9年に制定された市街地建築法での接道義務は、現在の建築基準法の接道義務と少し違い、接しているのが道路でなくとも、接道の間口が2m無くても建築できました。

その後、市街地建築法の法改正や、建築基準法の制定によって接道義務を満たさないものが生じたことにより、再建築不可物件は生まれます。

2-1.建築線って何?

「建築線」という言葉を知っている方がいれば、きっとプロであることに間違いはないでしょう。

「建築線」とは、それ以上建物が突出してはならない道路と敷地の境界線を指します。

ただ、幅員が1.8m以上4m未満の道路の場合、中心から2m後退した線が建築線になります。(よく言うセットバックラインの事です)

日本での建築線は、建築基準法の元となっている市街地建築法施行(大正8年12月1日)によって採用されました。

この、建築基準法が施行される前の市街地建築法の時代(昭和25年11月23日まで)に行政官庁(東京都では警視総監)が告示により指定した指定建築線を「告示建築線」と言います。

全く道路のないところが告示建築線として指定されていたことも多く、建築線間の距離が4m以上の場合、建築基準法42条1項5号道路(位置指定道路)となり、現在でも名残として残っていることも多くあります。

また、当時幅員4mに満たなかった告示建築線は、2項道路となり現在も残っているのです。

2-2.再建築不可物件はいつ生まれた?

前述したように、再建築不可が生まれたのは、昭和25年の建築基準法の制定によって、間口2mの接道義務が生じてしまったため、それ以前に建てられた建物で間口が2m以下の建物が建て替えられなくなってしまったためと言われています。

しかし、昭和9年の段階で市街地建築法の施行規則の改正により、間口2mの確保が義務付けられたという資料も残っており、この頃から再建築不可物件が生まれたとも考えられます。

2-3.なぜ間口2m以下の家が生まれたのか?

間口2m以下の家が生まれた背景には、市街地建築法の時代には、間口2mの規定が当初なかったことや、大正10年に借地法、借家法が成立したあたりから、都市部で借地が増えたことなども要因だと思われます。

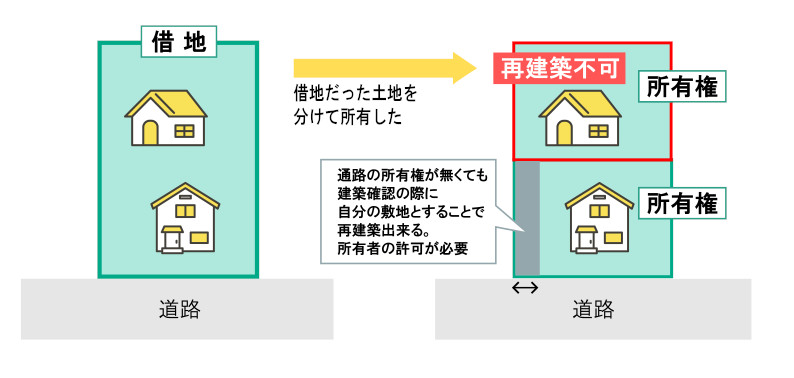

元々は一つの敷地に複数建てられた借地を、地主が個別に借地人に売却したため、間口2m以下の敷地が多数誕生しました。

実際、再建築不可物件の多くは、元々借地であったところを地主から底地を購入して所有権になった土地がかなりの数を占めています。

3.再建築不可物件の種類

ここまで、再建築不可物件がいつ生まれたか、生まれた背景などについて解説してまいりましたが、ここからは再建築不可物件にはどんな種類があるか、なぜそのような不動産が生まれたかについて解説してまいります。

3-1.道路にまったく接道していない

建築基準法の道路に全く接道していない敷地というのを時々見かけます。

こういった土地の場合、元々借地で建築基準法の制定された後に借地人が底地を購入して分筆されているケースが多いです。

今ではこういった土地は再建築不可であることが明らかですが、建築基準法では、他人の土地でも間口2m確保出来れば再建築できるため、戦後間もないころは接道が無いことをあまり気にせずに土地を分筆した可能性が高いと思われます。

最近は他人の土地を自分の敷地として建築確認申請をする場合、土地所有者の許可が必要なうえ、建築確認を取得してもローンが通らないため、現在はこのような土地の分筆は行われません。

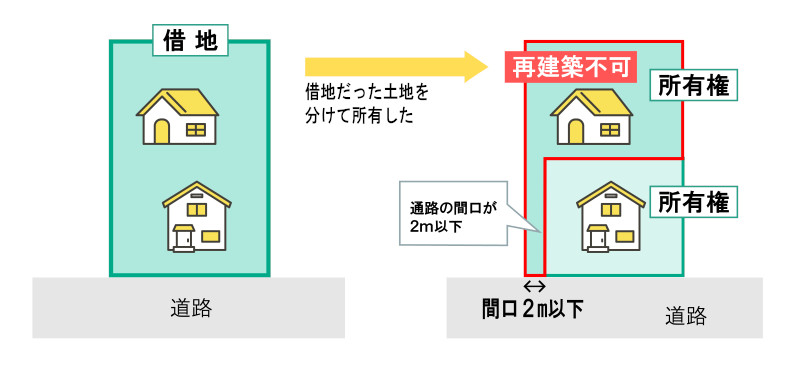

3-2.接道が2m以下

接道が全くない場合と同じケースで、接道が2m以下のため再建築できない土地もよく見かけます。

このような場合も元々借地だったものが所有権となった時に、あまり気にせず分筆してしまった事が原因かと考えられます。

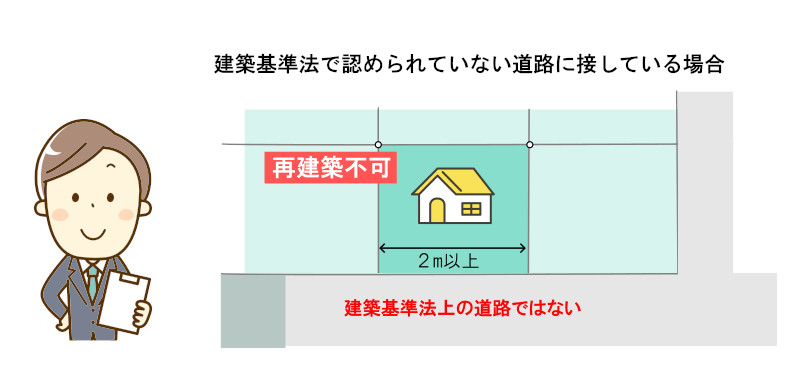

3-3.接しているのが建築基準法の道路ではない

接しているのが建築基準法の道路ではない場合も再建築が出来ません。

基準法の道路ではない道路といってもピンと来ないかと思いますが、よくあるのは暗渠にした水路(水路の上に蓋がされていて、一見道路のように見えるところ)などが多く、他にもただの通路や農道や林道なども建築基準法の道路ではないため、再建築が出来ません。

こういった土地は、建築基準法が出来た頃、道路の種別が判定も曖昧だったころに建築されてしまったと考られます。

当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングであれば、どんな再建築不可物件でも買い取り可能です。

こちらからお気軽にご相談ください。

4.再建築不可物件の活用方法

このような再建築不可物件はどのように活用すればよいのでしょうか?

活用方法について解説してまいります。

4-1.リフォームして賃貸する

よくあるのはリフォームして賃貸する方法です。

ただし、10㎡以上の増築や改築をすると建築確認が必要なため、「外壁を塗装する」「水回りを交換する」「クロスや畳、障子などを張り替える」など、内外装の修繕などの一般的なリフォームに限られます。

増改築をする際には、「建築審査会を個別で通す」というかなり特殊な方法で建築確認を取得する必要があり、費用や時間も新築と同程度若しくはそれ以上がかかる事もあります。

4-2.再建築可能にして売却する

再建築不可物件でも、再建築可能に出来ることもあります。

どのような理由で再建築不可かによって、可能にする方法は違います。

- 全く接道をしていない袋地の再建築不可物件

- 間口が2mに満たない再建築不可物件

- 接道しているのが建築基準法道路ではない再建築不可物件

それぞれ再建築可能にする方法は違いますし、例えば全く接道していない袋地の再建築不可物件でも、再建築可能にする方法はいくつかあります。

ただ、再建築不可を再建築可能にするのは、かなり難易度も高いため、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングのような、再建築不可物件専門の買取業者に買取ってもらうのも一つの方法です。

4-3.一般の方にそのまま売却する

再建築不可物件であってもそのまま売却することは可能です。

再建築不可物件はローンが組めないため、投資用として現金一括購入をする投資家さんが主なターゲットになります。

ただ、一般的な不動産業者の場合は再建築不可物件の取り扱いが無いため、売却を依頼できる不動産業者を探すことが非常に困難です。

そこで役に立つのが、「不動産SNSウチカツ」です。

ウチカツは ”業界初の不動産業者も無料で利用できる”、業者と一般の方を繋ぐマッチングサイトで、再建築不可の売却を得意とする不動産業者に匿名かつ無料で不動産の売却相談をすることが可能です。

ウチカツで不動産相談をすると、複数の再建築不可物件の専門業者から、売却のアドバイスをもらえたり、直接売却の依頼を出来る不動産業者を無料で探すことができます。

4-4.再建築不可物件の買取業者に依頼をする

一般の方に売却した場合、「契約不適合責任を負わなければいけない」「残置物を撤去しなければならない」など、色々と面倒なことがあります。

そのため、不動産の買取業者に買い取ってもらうのもお勧めの方法です。

一般の方に売却する場合は契約不適合責任を負わなければなりませんが、不動産業者に売却すれば契約不適合責任は基本的に免責になります。

また、URUHOMEを運営するドリームプランニングであれば、残置物も撤去せずにそのまま買い取らせて頂いております。

再建築不可物件であるという事は、築年数も相当年数経過しており、後々雨漏りが見つかったりすることも怖いですよね。

実際、契約時には目に見える雨漏りが無くても、引き渡し後リフォーム工事をしたら「外壁のひび割れから雨漏りが見つかってトラブルになった」などというトラブルも時々見受けます。

ですので、安心して売却するには、不動産業者に売却するのがベストと言えるでしょう。

契約不適合責任とは、売買契約の履行において、買主に引き渡した売買対象物である不動産が契約内容と合っていない場合に、買主に対し負うべき責任のことです。

契約不適合責任とは?

良くあるのが「雨漏り」「シロアリ」「建物の傾き」などで、これらを告知していなかった場合、買主は売主に契約不適合責任により、補修などを請求できます。これを「追完請求」と言います。

この他、「代金減額請求」「契約の解除」「損害賠償請求」も認められています。

5.再建築不可物件のお勧め売却方法

ゆっくりでも高く売りたいという方は、「一般の方に売却」する事がおススメです。

しかし、一般の方に再建築不可物件を売却するとトラブルになる事も多く、万が一の事も考えてトラブルが無いように、早く売却したいと考える方にとっては、不動産業者に売却するのが一番早く安全です。

ニッチな不動産でお馴染みの当サイト“URUHOME”を運営する「株式会社ドリームプランニング」は、2005年の創業以来、日本全国の再建築不可物件の買取を行ってまいりました。

最短で査定より2日で決済可能ですので、他社で断られてしまった物件でも、お困りの再建築不可物件がありましたら、こちらの査定フォームよりお気軽にご連絡ください。

「残置物をそのままで売却したい」「近所の人に知られたくない」「相続登記のやり方が分からない」など、どんなことでもお気軽にご相談くださいませ。