「再建築不可物件を相続した」

「住んでいる家が再建築不可物件だった」

「再建築不可物件を売却しようとしたけど断られた」

再建築不可物件は建て替えが出来ないため、非常に売却が難しい物件になります。

しかし、この記事を読んだ方は諦める必要はありません。

そこで今回、再建築不可物件の買取会社社長が、高値で売却する方法を解説いたします。

【この記事は、こんな方に向けて書きました】

- 再建築不可物件を高く売りたい方

- 再建築不可物件を保有し続けるとデメリットを知りたい方

- 再建築不可物件を再建築可能にする方法

著者情報

株式会社ドリームプランニング 代表取締役 高橋 樹人

「再建築不可物件を売却したい、だけど売却できない」

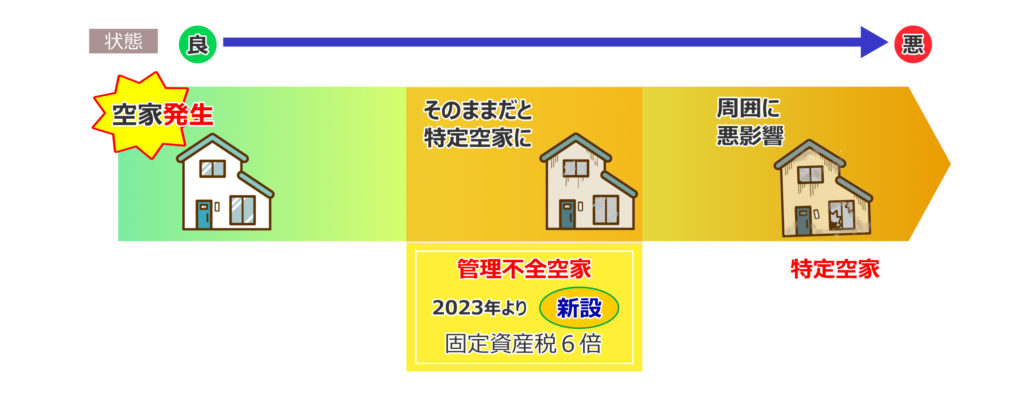

そんな場合でも、管理せずにいると管理不全空家や特定空き家に指定され、税額が6倍になってしまう可能性や、最悪の場合行政代執行により建物が解体されてしまう事もあります。

当サイトURUHOMEを運営する株式会社ドリームプランニングでは、どんな再建築不可物件でもお買取りさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

- 再建築不可物件を売却する方法【仲介・買取】

- 再建築不可物件を高く売却するためのコツ

- 【売却できない理由】なぜ再建築不可物件になるのか?再建築可能にする方法

- 再建築不可物件を売却せず保有し続けるとどうなる?

- 売却出来ない再建築不可物件をそのままにすると行政代執行により解体される?

- 再建築不可物件を売却するならURUHOME

1.再建築不可物件を売却する方法

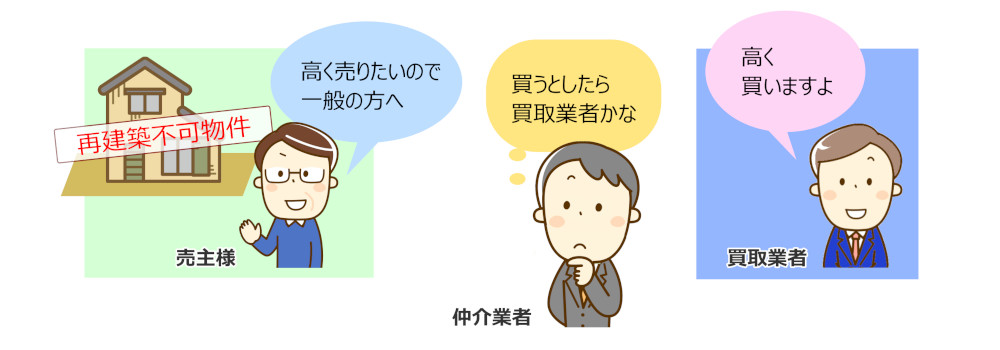

再建築不可物件に限らず、不動産を売却するには「仲介業者に売却を依頼して投資家や一般の方に売却する方法【仲介】」と、「不動産業者に直接買取りをしてもらう方法【買取】」があります。

再建築不可物件については、特殊な法律知識を要するため、仲介、買取りのそれぞれのメリット、デメリットがありますので、ご紹介してまいります。

1-1.再建築不可を仲介業者に売却依頼をする【仲介】

再建築不可を仲介業者に売却依頼する事も可能ですが、取り扱っている会社が一部の不動産会社に限られるのが特徴です。

また、担当者によっても知識に差があり、買主に対して説明すべきことを説明しないことが考えられます。

他にも、調査が不十分であることなどが引き渡し後に発覚すると、契約不適合責任といって給排水やシロアリ、雨漏りなどに対する修繕義務を売主が負わなければいけなくなることもあり得ます。

このような事があるため、再建築不可物件を仲介で売却する事はリスクは高く、あまりお勧めできません。

その他にも、仲介にて売却する際の注意点に下記のようなものがあるのです。

- 仲介業者は再建築不可物件を取り扱いたくない

- 一般の方に売却したとしても、業者買取りと価格があまり変わらない

- 再建築不可物件はローンが使えないため、買い手が限られる

- 仲介で高く売却しようと思っても、ほとんど買取業者が買い取る

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

1-1-1.仲介業者が再建築不可物件を取り扱いたくない理由

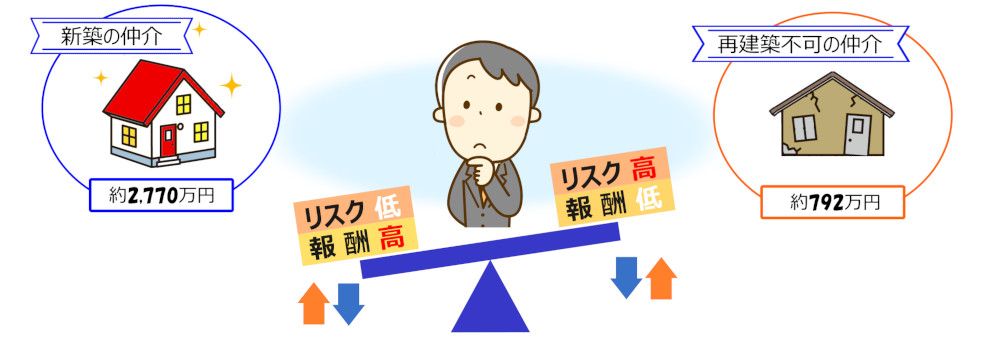

不動産仲介業者にとっての報酬は仲介手数料([売却価格×3%+6万円]×消費税)です。

そのため、売却価格が低くなる再建築不可物件を仲介したことによって得られる報酬は、不動産に対する説明責任の重さに対して不釣り合いと考える仲介会社が多いのです。

例:新築一戸建て4000万円の物件を売主・買主ともに仲介した時の仲介手数料=2,772,000円

(〔4000万円×3%+6万円×消費税〕×2[売主・買主分])

再建築不可物件1000万円の物件を売主・買主ともに仲介した時の仲介手数料=792,000円

(〔1000万円×3%+6万円×消費税〕×2[売主・買主分])

仲介業者は、色々な調査をした上でもなお、再建築不可物件には見えない瑕疵が存在する可能性が高く、その全てを説明するのが難しいと考えています。

再建築不可物件を仲介する場合、リスクを予想できる不動産業者に売却するのとは違い、知識があまりない一般の方や投資家に売却する事が多くなります。

そうすると、よりトラブルになる可能性が高くなるため、不動産仲介業者としては再建築不可物件を出来れば仲介したくないという事になるのです。

1-1-2.一般の方に売却したとしても、業者買取りと価格があまり変わらない

再建築不可物件を一般の方や投資家に売却した場合、不動産業者に買い取ってもらうより高い金額になると思いませんか?

しかし、不動産業者に買い取ってもらうのとあまり変わらない、若しくは不動産業者に買い取ってもらった方が高い事も良くあります。

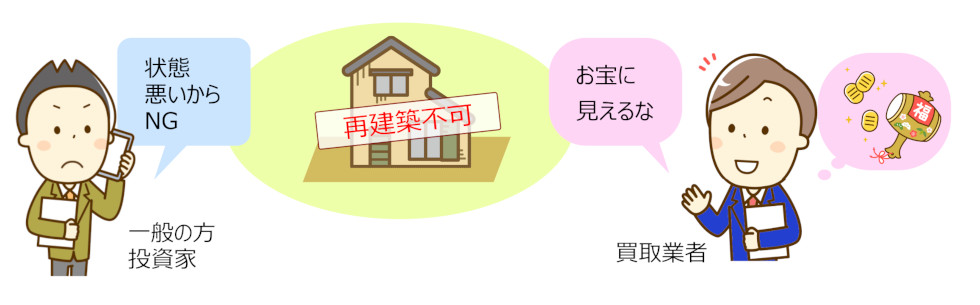

再建築不可物件は、昭和50年代以前に建築されたものが比較的多く、建物の状態悪くても建て替えが出来ないので、そのままになっているものが多いのです。

一般の方や投資家は、見た状態で判断するため、築年数も40年以上経過しているものに関して、建物の状態が悪いだけで検討対象外となってしまいます。

一方、再建築不可物件の買取業者は、基本的にどんな物件でも買取り、一般の方や投資家さんより安い価格で残置物の撤去やリフォームが出来ます。

買取会社が物件をバリューアップして一般の方に売却しても、リフォーム代や残置物の撤去費用が一般の方より安いので、一般の方より高く買っても利益が出るのです。

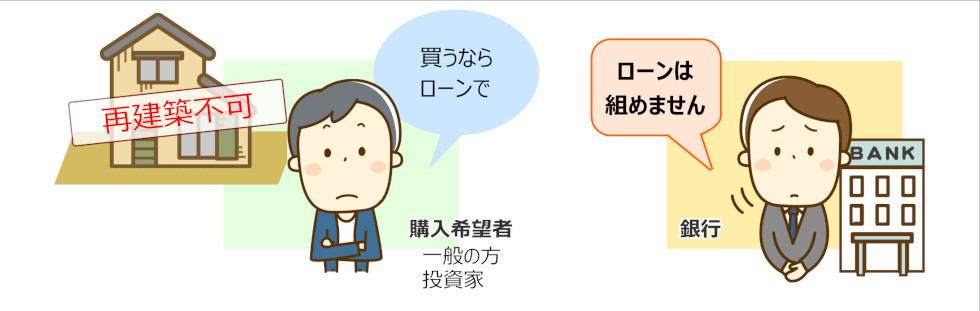

1-1-3.再建築不可物件はローンが使えないため、買い手が限られる

再建築不可物件は基本的にローンが利用できないことが多く、買い手が限られます。

しかも、買主となる一般の方や再建築不可物件を検討するような投資家は、融資先を自ら探さない方が多く、仲介業者に任せようとします。

しかし、再建築不可物件は一般的な住宅ローンや投資ローンと違い、融資可能な金融機関を見つけるだけでも大変です。

こうした理由からも、仲介業者は一般的な物件より報酬が少ないわりに業務も煩雑な融資が必要な方は避け、現金決済の方を優先しようとします。

それでも、現金決済出来る資金力がある方は限られているため、売却が難しくなるのです。

1-1-4.仲介で高く売却しようと思っても、ほとんど買取業者が買い取る

再建築不可物件は、不動産仲介業者に依頼して高く売却しようとしても、最終的には買取業者が買い取ることが多いです。

仲介業者を通して、一般の方や投資家に売却しようと思っても、上記のような理由から「建物の状態が良く、現金の買主さんが見つからないから売却できない」ことがほとんどなのです。

もしそうであれば、最初から買取業者に依頼してしまった方が良いと言えます。

仲介業者としては、お客様から依頼されれば再建築不可物件の売却も取り扱いますが、一般的な物件より調査が大変です。

しかも、トラブルになる可能性が高いうえに売却も難しく、報酬も少ないとなると、どうしても売却活動は後回しになってしまいます。

しかし、再建築不可物件の買取りを専門としている会社であれば、直ぐに買取価格を出してくれるので、売れないで心配になるという事が無いのです。

自分で買取業者を探すのが面倒であれば、仲介業者に依頼して買取業者を探してもらうのも良いですが、買取業者はインターネットで直ぐに見つかるので直接買取業者に査定してもらうのが確実でおススメです。

当サイトURUHOMEでお馴染みドリームプランニングであれば、全国の再建築不可物件を高額買取りいたします。

1-2.再建築不可物件を買取業者に売却する【買取】

不動産仲介会社に依頼して一般の方や、投資家に売却しようとしても、結局は不動産業者が買い取る事が分かりました。

そうであれば不動産買取業者に買取り査定を依頼した方が良いという事ですが、ここでは、買取業者に売却するメリットについて解説いたします。

- 買取業者は再建築不可のプロフェッショナル

- 買取業者に買取ってもらうと一番トラブルが少ない

- 買取業者は決済が早い

- 境界確定無し、残置物もそのままで大丈夫

それぞれのメリットについて解説してまいります。

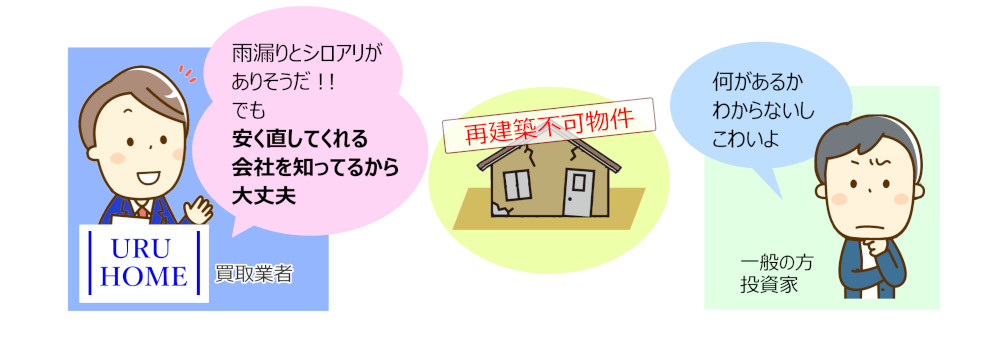

1-2-1.買取業者は再建築不可のプロフェッショナル

再建築不可の買取業者は、再建築不可物件を購入してリフォームなどをして再生させることを事業としているので、再建築不可物件の事を誰よりもよくわかっています。

「建物についてどんな問題がありうるか?」「どの位リフォームすれば売却しやすいか」「売却する時に、買主さんがローンを利用するならどの銀行が良いか」「再建築可能にする方法があるか」など、どうしたら価値が上がって市場で流通するか分かっているのです。

そのため、再建築不可物件の買取業者は、下記の事情を総合的に考慮したうえで、出来るだけ高く買えるように努力をしています。

- 建物の状態

- 利便性などの立地

- 再建築可能にする難易度

- 残置物の有無など、近隣トラブルなどその他の事情

また、一般の方や投資家と違って基本的に買う事を前提として考えているので、買い取れないという事は少ないと言えます。

1-2-2.買取業者に売却すると一番トラブルが少ない

一般の方や、投資家に売却すると、契約不適合責任を免責に出来る事は少ないのですが、買取業者であれば、契約不適合責任を免責にすることがほとんどです。

「契約不適合責任」とは、売買契約に基づき引き渡された目的物(土地・建物)に対して、「目的物の種類・数量・品質」に契約内容との間に相違があった場合、買主に対して責任を負うことをいいます。

例えば引き渡した再建築不可物件に雨漏りがあった場合、以下の4つの請求をされる可能性があります。

- 履行の追完―雨漏り箇所の修復

- 代金減額請求―雨漏り箇所の修復を拒否した場合、代金減額請求をされる

- 損害賠償請求―雨漏りによって家財が汚損した場合、損害賠償請求をされる

- 契約の解除―雨漏りがあまりにも酷く、修復困難なので契約解除される

などなど、契約不適合責任を負う形で契約し、雨漏りに気が付かずに引き渡すと、損害賠償請求や契約解除までされる可能性もあるのです。

しかし、再建築不可物件の買取業者に買い取ってもらえば、契約不適合責任を負わない形で契約できるので、後々のトラブルがありません。

1-2-3.買取業者は決済が早い

一般の方や投資家に再建築不可物件を購入する時は、ローンを組むことが多く、しかも再建築不可物件は融資を受けるのが難しいため、非常に売却が難しくなります。

しかも、契約してからローンの承認を得るまで1か月以上かかることもあり、契約したけどローンが通らなかったので白紙解約になってしまったという事も日常茶飯事です。

一方、再建築不可物件の買取業者は、現金で購入することがほとんどなので、一般の方と違ってローンでつまずくことが無いのです。

1-2-4.境界確定無し、残置物もそのままで大丈夫

買取業者に買取ってもらう場合、残置物もそのままで、境界非明示でも大丈夫というメリットがあります。

これが、一般の方や投資家に売却すると、残置物を売主側で撤去せねばならず、境界明示条件が付くことがあります。

また、買取業者は残置物の撤去も日常的に行っているため、撤去費用が安く済む分高く買い取れます。

判断が早いのも特徴で、「現況のままであれば〇〇〇〇万円、残置物撤去したら〇〇〇〇万円」という風に直ぐに金額判断をすることが出来ます。

2.再建築不可物件を高く売却するためのコツ

再建築不可物件は買取業者に売却するのが良い事が分かってきましたが、出来るだけ高く売りたいと思いませんか?しかし、高く売るにはどうしたら良いのでしょう?

ここでは、再建築不可物件の売却手順、高く売る方法について解説します。

- 2-1.なぜ再建築不可であるかを知る

- 2-2.再建築不可の買取業者を探す

- 2-3.再建築不可の買取業者を絞り込む

- 2-4.売却価格と売却条件を比較する

- 2-5.再建築不可の買取業者を探す

- 2-6.再建築不可の売却先を決める

2-1.なぜ再建築不可であるかを知る

最初に不動産を売却するにあたって、不動産業者から「再建築不可物件だから売れない」と言われたとしましょう。

この時に、「なぜ再建築不可なのか」を確認することがとても大事です。

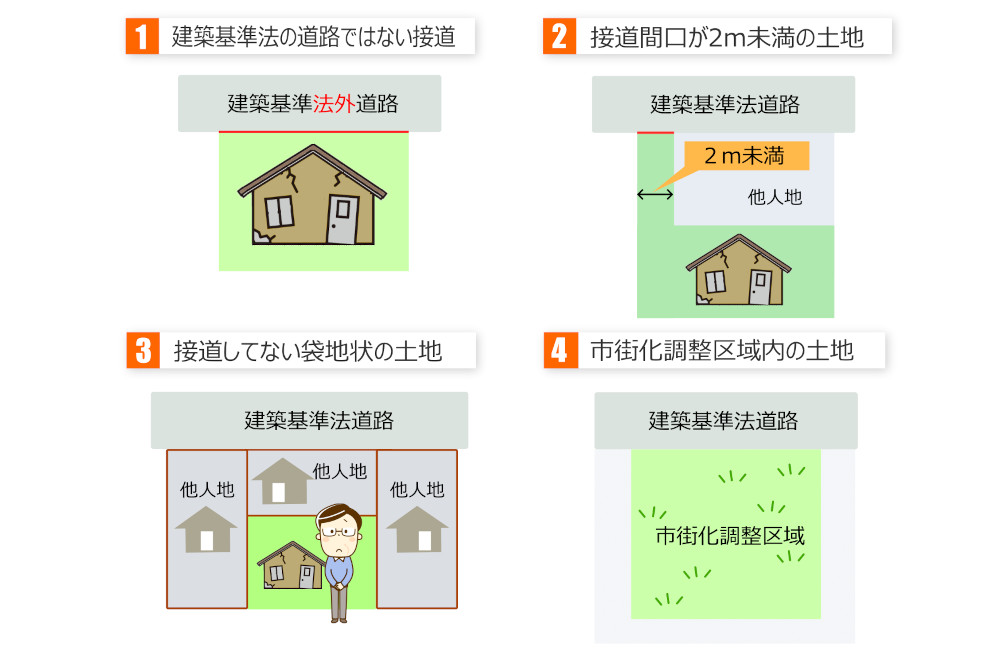

一口に再建築不可といっても、建築基準法の接道義務を満たしていないために再建築不可なのか、都市計画法の市街化調整区域であるなどによって、どこの不動産業者に売却するかが違ってきます。

一般的には再建築不可物件は、以下の要因によるものがほとんどです。

- 接しているのが建築基準法の道路ではない

- 建築基準法道路に接道しているが、間口が2m以下である

- そもそも接道していない袋地である

- 市街化調整区域や土砂災害特別警戒区域などで建築できない

①~③は建築基準法の接道義務を満たさないことによって再建築不可になっているケースです。

接道義務とは、敷地に建物を建てるときに、建築基準法の道路に2m以上接道していなくてはならないという決まりの事です。

④は建築基準法以外の理由で再建築不可になっているケースです。

こういった場合は、それぞれ「市街化調整区域専門の不動産業者」「傾斜地・がけ地専門の不動産業者」を探す必要があります。

なぜ再建築不可物件であるかは、最初に問い合わせた不動産業者で確認する他、建物が所在する市町村の建築審査課などで調査する事も可能です。

2-2.再建築不可の買取業者を探す

建築基準法の接道義務が理由で再建築不可物件であることが分かったら、再建築不可物件で良い買取業者を見つけられるかが重要なポイントになります。

「再建築不可物件 売却」と検索した時に、インターネットで上位表示されている会社が良い会社であるとは限りません。

最近はインターネットの上位表示(SEO対策)が得意なだけで、元々不動産業とは全く関係ない会社がいくつもの再建築不可の関連サイトを運営していたりします。

上位に表示されているからという理由だけでなく、創業からの年数や、問い合わせした時の従業員の知識や対応から査定依頼をすべきか考えましょう。

インターネットで不動産業者を探すときは、2ページ目や3ページ目も見て候補を絞ると良いのですが、いくつも探すのが面倒な時は、一括査定サイトを利用しましょう。

一括査定サイトの中でおススメなのは、不動産SNSウチカツです。

ウチカツ以外のサイトで査定依頼を出来るのは不動産仲介業者しかなく、直接買い取れる会社は検索できません。

ウチカツは、再建築不可物件を専門としている買取業者も探す事ができる唯一のサイトなので、インターネットで探すのが面倒な時はウチカツの買取一括査定を利用しましょう。

いくつも比較するのも面倒というときは、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングがおススメです。

全国の再建築不可物件を買い取っておりますので、お気軽にご連絡ください。

2-3.再建築不可の買取業者を絞り込む

いくつか再建築不可物件の買取業者を探した後、候補を絞り込んでいきます。

この時に買取業者の経験や知識を図る方法として、先ほど挙げた「なぜ再建築不可であるか」という質問をしてみるとよいでしょう。

経験豊富な営業マンであれば、「なぜ再建築不可なのか?」「どのように接道義務を満たしていないのか」「再建築出来る可能性が有るのか」など的確に答えてくれます。

もしこのような質問に答えられないようであれば、後々話がスムーズに進まなくなる可能性があるので、査定額が高くても売却をお願いするのは止めた方が無難です。

また、この段階では4.5社ほどに簡易査定を依頼してみると良いでしょう。

それで大体の買取価格は分かるはずです。

大体の価格が分かってきたら、正式な買取価格を出してもらうよう内見の手配をします。

2-4.正式な買取査定をしてもらう

簡易査定を数社に依頼したあと、正式な買取価格を出してもらうために、実際に建物を見てもらいます。

正式な査定依頼をするときには、2・3社程度に絞ってから査定依頼すると良いでしょう。

正式な査定をするときは、物件の立ち合いも必要になることが多く、何度も立ち合いをしなくて良いために業者を絞ると負担が少なくて済みます。

また、買取業者はあまり競合が多いと購入できない可能性も高くなるため、新人営業を練習の為に査定要員にあてられてしまうこともあります。

ですので、2・3社程度に絞り込んで正式な査定依頼をすることをお勧めいたします。

2-5.売却価格と売却条件を比較する

正式査定をしてもらい、各社の買取金額が出そろったら、それぞれ買い取り条件も比較します。

例えば以下の様な条件が出そろったとしましょう。

A社「買取価格1500万円で、残置物を売主様で撤去、売主様で境界確定」

B社「買取価格1450万円で、残置物は買主業者の費用負担で撤去、境界非明示」

C社「買取価格1460万円で、残置物は買取業者の費用負担で撤去、売主様で境界確定」

3つの業者の中で、一番高いのはA社ですが、条件が一番良いのはB社になります。

残置物撤去については、一戸建てで40~100万円程度、境界確定は40~80万円程度かかるので、B社が一番良い条件となります。

また、買取業者の中でも契約不適合責任を免責にしない会社もあるので、注意深く検討するようにしましょう。

2-6.再建築不可の売却先を決める

各社の買取り価格と条件が出そろったら、どこに売却するかを決めます。

価格と条件を踏まえるとB社に売却することがベストですが、信用できないこところがあり、C社の方が信用できると感じたら、それをC社の営業に率直に伝えると良いでしょう。

「B社は1450万円だけど、境界も非明示でも良いと言っている。個人的にはC社に買い取ってほしいので、同じ条件にしてもらえませんか?」

お客様に率直に話していただければ、C社としても出来る限りの事をするはずです。

それでもB社の方が条件が良かった場合、最後にどうするか決めるのはお客様です。

B社の方が条件が良いからと言っても、思ったより残置物が多かったからなどといって、追加費用を請求される可能性もゼロではありません。

少しでも高く売れることは良いことですが、B社に売却しても本当に大丈夫か、引っかかるようであれば、一番信用できる買取業者に売却することをお勧めします。

3.【売却できない理由】なぜ再建築不可物件になる?再建築可能にする方法

再建築不可物件を売却する際に、なぜ再建築不可物件であるかを知る必要があると説明しましたが、再建築不可物件である理由と、再建築可能にする方法がないか、見ていきましょう。

〇再建築不可物件の理由〇

- 3-1.接しているのが、建築基準法の道路ではない

- 3-2.建築基準法道路に接道しているが、間口が2m以下である

- 3-3.そもそも接道していない袋地である

- 3-4.市街化調整区域や土砂災害特別警戒区域などで建築できない

3-1.接しているのが、建築基準法の道路ではない

建築基準法の43条では建築物の敷地が「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされておりますが、接している道路が「建築基準法で規定する道路」でなければ再建築できません。

「建築基準法で規定する道路って何?」と思われる方も多くいらっしゃると思いますが、私たちが普段目にしている道路は、(国道・県道・市道・区道など)「道路法の道路」という括り以外に、(建築基準法42条1項1号~5号、42条2項など)「建築基準法の道路」という括りがあります。

そして、このどれかの道路に2m以上接道していないと建物を再建築出来ません。

普段目にする道路の多くは建築基準法の道路に該当することが多いのですが、元々水路であったところを埋め立てた通路、私道なども建築基準法の道路ではないことがあります。

「だったら全部建築基準法の道路にしたら良いでしょ」と思うかもしれません。

しかし、元々水路であったところを建築基準法の道路にしてしまうと、水路を出入口としていない家もセットバックが生じてしまいますし、私道を全て建築基準法の道路にしてしまうと、完全な私有地として利用していた道路に、全く許可をしていない第三者が家を建てられるなどの弊害が生じます。

こうした弊害が生まれる事から、全てを建築基準法の道路にすることは出来ないのです。

「しかし建築基準法が制定された1950年以前に建てられたもの」や、「建築基準法制定後も建築確認の審査が甘かった時代に建てられたもの」が、令和となった現代では法が厳格化され、再建築不可となってしまっているのです。

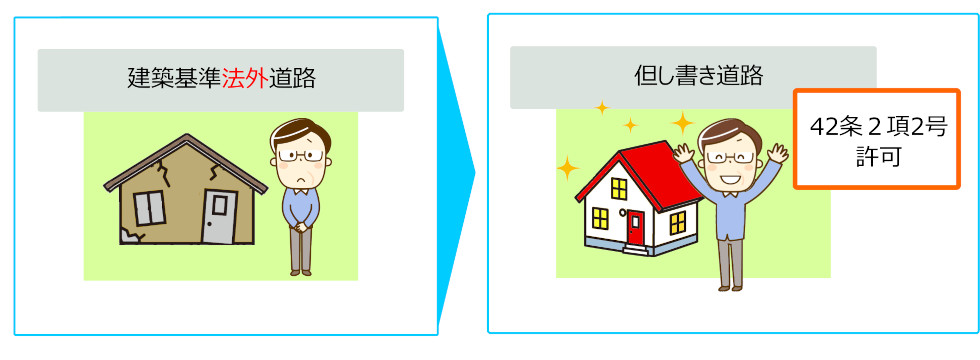

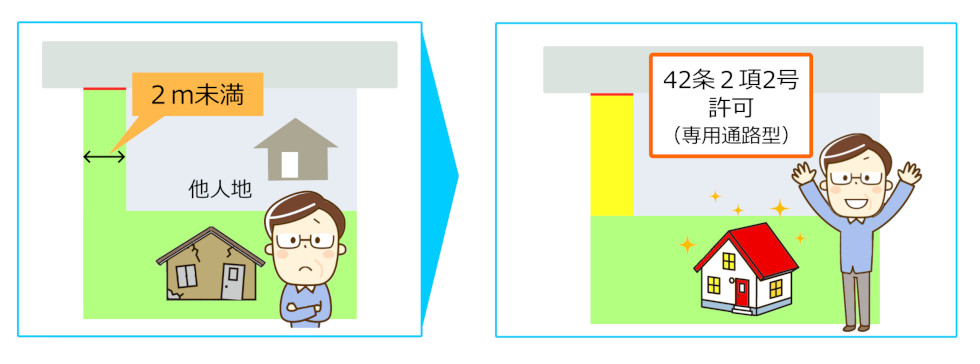

この場合、43条2項2号の救済措置を利用して建て替え出来る事もあります。

救済措置が使えるかどうかは、問い合わせをした不動産業者の他、物件所在地のある自治体でも確認可能です。

3-2.建築基準法道路に接道しているが、間口が2m以下である

建築基準法では、幅員4mの道路に2m接していなければならないため、間口が2m無い建物は再建築できません。よって、下記のような建物も再建築できません。

- 建築確認申請をしたときは間口2mだったが、測量したら間口が2m以下の旗竿地

- 幅員2mの通路部分に、隣接地から屋根などが越境している場合

- 間口の有効幅員が全て2m以上でない旗竿地

それぞれの状況と、どうしてそうなったか見ていきましょう

3-2-1.建築確認申請をしたときは間口2mだったが、測量したら間口が2m以下の旗竿地

昭和の時代は、測量技術精度があまり高く無いうえに、大きな土地を幾つかに分けるときに(「分筆」と言います)、間口を2.00mで分筆してしまうことが良くありました。

しかし、売却しようと思い再度測量してみると、測量技術の発達により「2m以下であることが分かった」という事例が全国には沢山あるのです。

このような場合は、43条2項2号という建築基準法の措置によって建て替え出来ることもありますので、査定依頼する会社や、行政の建築審査課などで確認してみましょう。

3-2-2.幅員2mの通路部分に、隣接地から屋根などが越境している場合

「自分の敷地に他人の屋根が越境してるだけで、なぜ再建築できないんだ」という腹立たしい思いをされた方もたくさんいらっしゃると思います。

想像するのが難しいかもしれませんが、実は「建築基準法の敷地」と「実際の境界」は違うのです。

建築基準法では、一つの敷地が他の敷地を兼ねることは出来ず、実際は自分の敷地であっても、第三者の建築物が自分の敷地内に越境していれば、その越境している部分は”建築基準法上では”越境している人に敷地設定されている土地となってしまうのです。

要は、越境された部分は、建物を建てるときに自分の敷地として参入できないのです。

このようなケースも全国では多くあります。

再建築しようとすると、第三者が越境している部分を削って解消してもらったり、上記のように43条2項2号の救済措置を利用して再建築出来ることもあります。

3-2-3.間口の有効幅員が全て2m以上でない旗竿地

間口の有効幅員が全て2mというのは、直径2mのボールを転がしたとして、他人の土地を使わずにボールが通路部分を抜けられなければなりません。

そのため、一部でも2m以下の部分があれば、再建築は出来ないことになります。

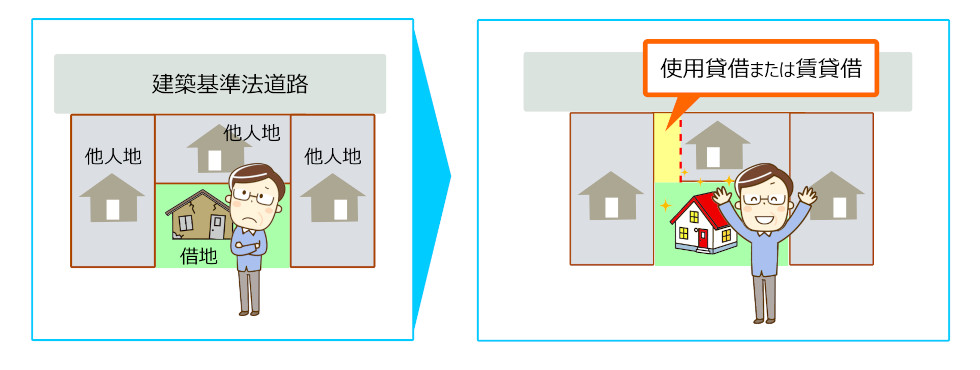

こうした敷地は、分筆した時のミスによって生じてしまうのですが、他人の敷地を借りて建築確認の敷地として設定させてもらえれば、再建築できることになります。

3-3.そもそも接道していない袋地である

「袋地とは他の土地に囲まれて道路に全く接していない土地」の事を指します。

こうした土地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という建築基準法の接道義務を満たせないため、建物を再建築できません。

袋地であっても日常利用している通路はあるはずで、民法210条により、必要最小限の他人の土地を通行して道路に出ることは可能(囲繞地通行権といいます)とされています。

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

民法210条1項

こうした袋地は、例えば借地権を所有していて、底地を買い受けたなど、何らかの形で境界確定を行ったことなどによって生じるものです。

袋地であっても第三者の敷地を2m借り受けるか、購入出来れば、再建築できることがあります。

3-4.市街化調整区域や土砂災害特別警戒区域などで建築できない

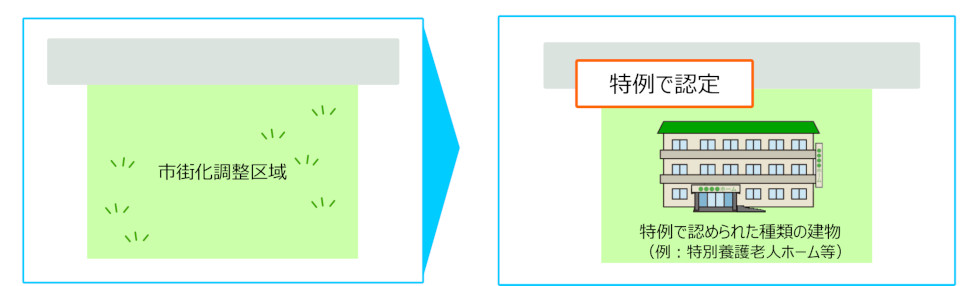

市街化調整区域内での建物を建築する場合、今までご説明した建築基準法ではなく、都市計画法により建築物の建築を制限しているため、原則的に再建築が出来ません。

また、土砂災害特別警戒区域は建築物を建築する際に、建物を鉄筋コンクリート造にしなければならないなどの制約が生じます。

市街化調整区域内でも特例措置を使って建築する出来る事があります。

調整区域内での不動産売買は、当サイトURUHOMEを運営するドリームプランニングのような市街化調整区域を得意とする不動産業者に査定依頼をするようにしましょう。

4.再建築不可物件を売却せずに、保有し続けるとどうなる?

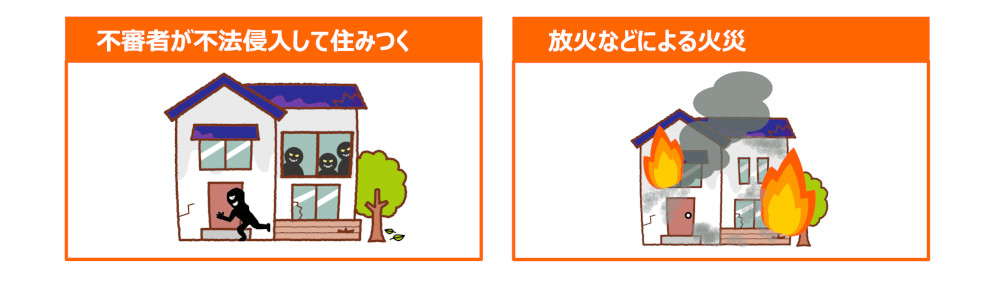

様々な理由によって再建築不可物件になってしまうことがあるのですが、何もせずにそのままにしておくと、不法侵入や放火のリスク、老朽化による危険性などによる、近隣住民とのトラブルが発生する事があります。

また、管理不全空家として指定され、市区町村の指導・勧告により住宅用地特例が解除されることで、固定資産税が6倍になることがあります。

ここでは、再建築不可物件を放置するリスクについて解説してまいります。

4-1.不法侵入や放火のリスク

再建築不可物件で売却が難しいと言っても、そのままにしておくと不法侵入や放火のリスクがあります。

実際、著者の知る案件でも再建築不可物件をそのままにしておいたら、知らない間に不審者が住み着いていたという例があります。

4-1-1.空き家での火災

空き家での火災は、2023年9月30日京都府福知山市で空き家から出火、2023年9月24日高知県宿毛市の離島で空き家から出火など、日本全国で空き家から火災が発生しております。

消防庁が発表した火災の概要のレポートによると令和4年1月~12月で36375件、そのうち10.2%は「放火」若しくは「放火の疑い」によるものと見られています。

万が一、再建築不可物件を空き家にしており、放火により隣家に被害があった場合、所有者の過失が問われる可能性あり、損害賠償請求される事があります。

4-1-2.不法侵入のリスク

郵便物がポストに大量に入っていたり、庭の手入れがされていない明らかに空き家であると分かる状態だと不法侵入される可能性が高まります。

再建築不可物件を相続などしたとしても放置せずに、必ず定期的に行って管理するようにしましょう。

4-2.建物の老朽化、管理不全によるリスク

再建築不可物件をそのままにしていると、壁や屋根が飛んで隣家に危害を加えてしまうことも想定出来ます。

また、台風などで瓦やアンテナ、建物の付属物などが飛んでしまい、通行人に怪我を負わせてしまった場合、所有者が責任を負わなければならなくなることもあります。

他にも、地震により倒壊し、隣家が損傷、人身損害があった場合、民法717条に規定されている「土地工作物責任」を買主が負うため、多額の損害賠償請求をされることもあります。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

民法 第717条1

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

4-3.近隣住民とのトラブル発生のリスク

再建築不可物件を空き家としておくリスクは他にもあり、異臭、悪臭の発生や、害獣、害虫が住みついてしまうことも考えられます。

しかし、鳥獣保護管理法により、空家の所有者であっても許可なく鳥やネズミ、アライグマなどを捕獲できないため、所有者が害獣、害虫などを発生しないように対策しなければ、近隣からクレームが入る事が考えられます。

5.売却できない再建築不可物件をそのままにすると行政代執行により解体される?

2015年5月に空き家対策特別措置法が施行され、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家に対して、「特定空き家」として指定後、市区町村が勧告を行い、固定資産税の減免措置解除で固定資産税が6倍になる手続きが取られていました。

しかし、2023年6月に空き家対策特別措置法が改正され、「特定空家」に指定される前の「管理不全空家」に対しても、市区町村が指導・勧告できるようになり、固定資産税の減免措置解除で固定資産税が6倍になる可能性が出てきます。

また、今までもそうでしたが、特定空き家に指定されると、行政代執行により空き家を解体され、解体費用を請求されることになります。

これが2023年からは緊急時には事前手続きを経ずに行政代執行により空き家を解体されたり、行政の財産管理人の選任請求によって相続放棄された空き家処分にも対応が出来るようになります。

今後の事を考えると再建築不可の物件だからと言って、そのまま放置しておくことは出来ない社会になってくると言えます。

6.再建築不可物件を売却するならURUHOME

再建築不可物件だからといってそのままにしておくと、近隣トラブルに発展したり、固定資産税が6倍になったり、場合によっては行政代執行により解体されてしまう事なども分かってきました。

野村総合研究所の調べでは、2033年に日本の空き家率は30%を超えると発表しており、これからますます空き家の増加が増えることが予想されます。

「そろそろ売却しようと思っているけど、どこに相談したらよいか分からない」

そんな時は、当サイトURUHOMEを運営しているドリームプランニングまで、お気軽に売却のご相談を下さい。

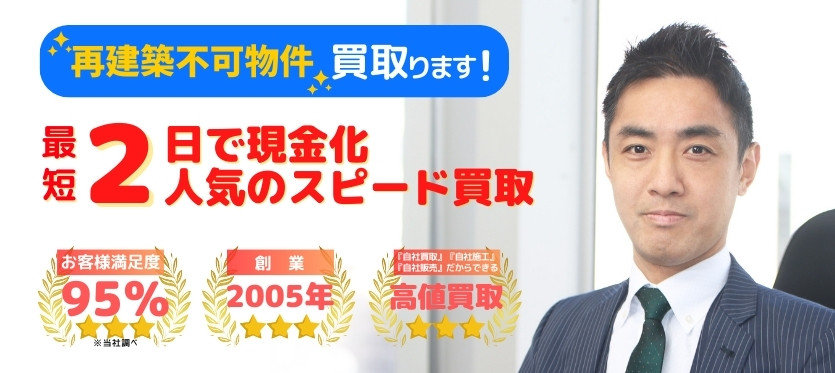

ドリームプランニングは再建築不可物件の買取業者として創業より18年、様々な再建築不可物件の買取りを行ってまいりました。

「再建築不可の底地」「傾斜地にある再建築不可物件」「連棟式建物」「告知事項のある再建築不可物件」など、全国どんな再建築不可物件でも買取りしております。

再建築不可物件の事でお困りでしたら、ドリームプランニングまでお気軽にご連絡ください。